Sposarsi a Venezia: l’ autoregalocrazia in azione

Il matrimonio a Venezia tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez (che chiamiamo matrimonio anche se sembra fossero già marito e moglie) non ha solo alimentato molte polemiche, ha anche spinto qualcuno a ricercare termini appropriati per definire questo mega-evento e quelli ad esso simili.

La giornalista di Le Monde Guillemette Faure ha brillantemente proposto il neologismo autocadeaucratie, cioè autoregalocrazia, che indicherebbe il “regime in cui un leader si fa dei regali, moltiplica gli omaggi e gli onori a se stesso, sotto lo sguardo (e spesso con i soldi) degli altri”. Il matrimonio veneziano avrebbe queste caratteristiche ma, precisa la Faure, lo stesso può dirsi della scintillante parata militare per i 79 anni di Trump. Ulteriori affermazioni sono, però, tagliate su misura per Bezos: “L’autoregalocrate ama mettersi in mostra e gratificarsi con cerimonie, fuochi d’artificio, concerti privati e applausi. Che si tratti di un compleanno o di un matrimonio, è in grado di trasformare qualsiasi evento personale in una vetrina mondiale della propria superiorità sociale”. E ancora “nelle democrazie, l’autoregalocrazia ha un debole per la privatizzazione degli spazi pubblici: quello che è di tutti le appartiene” ‘anche soltanto temporaneamente’, potrebbe aggiungersi.

Quella dell’autoregalocrazia forse non è solo una brillante trovata semantica; è anche, io direi, una provocazione intellettuale che spinge a riflettere sia sulle caratteristiche dei contesti in cui essa oggi si manifesta sia sulle conseguenze che può produrre in quegli stessi contesti. Quella provocazione ha portato alle riflessioni, incomplete e ampiamente preliminari, che seguono e che sono ispirate all’idea che un modello di autoregalocrazia ha due pilastri: i) la presenza di almeno alcuni super-ricchi con un debole per l’ostentazione; ii) un buon numero di molto ricchi che affidano agli stili di consumo e di vita il compito di ‘narrare’ ciò a cui tengono molto, il proprio status. In sintesi, l’autoregalocrazia richiede disuguaglianza con specifiche – estreme – caratteristiche che, punto importante, possono essere favorevoli ai complessivi livelli di attività e di crescita economica.

Iniziamo ricordando che l’ostentazione della ricchezza è stata per lungo tempo oggetto di attenzione o, meglio, di divieti. Mi riferisco alle leggi suntuarie che, come apprendo da alcune letture di storia, hanno avuto una vita lunghissima. Introdotte in epoca romana, hanno conosciuto un grande sviluppo e impulso nel XIII secolo con applicazioni differenziate nei diversi comuni italiani – tra i quali Venezia sembra si distinguesse per la maggiore tolleranza nei confronti di quella ostentazione – e sono rimaste in vita, con non pochi adattamenti, fino al XVII secolo. Oggetto dei divieti (o, quanto meno di regolamentazione) furono anche gli sfoggi di ricchezza in occasione di battesimi, feste di fidanzamento e – eccoci – matrimoni. Per fare un esempio: venivano disciplinate la qualità e quantità delle portate nel pranzo di matrimonio.

Ma al di là di ciò è utile chiedersi quale fosse lo scopo di quei divieti. La risposta – almeno per un non esperto come me – non è agevole, ma da vari resoconti storici si desume che gli scopi furono molteplici e mutevoli nel corso del tempo. Uno di essi, perseguito nelle epoche a noi più vicine – anche in modo un po’ ipocrita visto che pagando una multa spesso veniva meno il divieto – fu di evitare che i benestanti emulassero le élite al potere, il pericolo essendo che si appannasse il ruolo e il primato di queste ultime. Con qualche forzatura è come se oggi si vietasse a chi può permetterselo di copiare i super-ricchi acclarati. Ma oggi accade esattamente l’opposto a tutto vantaggio, a me pare, dell’autoregalocrazia. Provo a motivare questa affermazione tornando a Venezia.

Molti, come è noto, hanno osteggiato il matrimonio. Certamente tra di essi vi sono quanti non si aspettavano di averne benefici materiali ma le argomentazioni sono state di varia natura e di rilievo per prendere una decisione ‘giusta’. E’, infatti, affiorato il timore che Venezia perdesse la propria identità e che il suo futuro – come città dei matrimoni di lusso – fosse di fatto deciso in modo ben poco democratico, che fosse ingiusto stravolgere anche soltanto per pochi giorni la vita di molti veneziani specie di quelli che non rientravano tra i materialmente avvantaggiati, che era inaccettabile infliggere – anche soltanto per l’impatto dei jet privati e dei mega-yacht degli invitati – danni seri all’ambiente non compensabili con quanto i Bezos hanno donato a varie istituzioni che lavorano per salvare la laguna, e che in realtà forse è improprio chiamare donazioni visto che ad esse si accompagnano i danni di cui si è detto.

Queste considerazioni appaiono rilevanti e non proprio riconducibili a sentimenti di invidia come spesso si afferma, ma questo non vuol dire che la decisione debba essere basata solo su di esse. Una sana procedura decisionale richiederebbe di mettere a confronto quelli che sulla base dei valori prescelti sono i pro e i contro delle diverse decisioni. Il che vuol dire che bisognerebbe misurarsi con i fastidiosi trade-off che sistematicamente sorgono tra obiettivi desiderabili, ammesso che se ne abbia più di uno. Ma le vicende di Venezia sembrano indicare che chi prende decisioni in ambito politico frequentemente – e forse sempre più – ha un solo obiettivo, l’impatto economico o più brutalmente la crescita del PIL. Per il successo della autoregalocrazia si tratta di un punto rilevante.

Tutto ciò emerge con chiarezza dalle dichiarazioni della ministra Santanchè, peraltro ben allineate con quelle del sindaco di Venezia e del presidente della regione Veneto. Santanchè, basandosi su quella che è stata presentata come una stima dell’impatto economico dell’evento da parte dell’Ufficio Statistico del suo Ministero ha fornito dati mirabolanti sull’entità degli effetti economici del matrimonio veneziano: si tratterebbe di 957,3 milioni di euro che, come si desume dalla chiusura della sua nota, paiono a Santanchè più che sufficienti per porre fine a quelle che chiama polemiche – ma che per molti sono serie preoccupazioni.

Da tutto questo traiamo la seguente conclusione rilevante per le nostre riflessioni: l’autoregalocrate sarà assecondato dal decisore politico nelle sue ostentazioni se quel decisore – com’è nel nostro caso – ritiene che le ostentazioni avranno effetti positivi sul PIL. E allora è utile tornare al documento dell’Ufficio statistico del Ministero del Turismo per farci un’idea di come si potrebbero manifestare quegli stratosferici effetti positivi e se si tratti di meccanismi generalizzabili ad altri casi.

Nel documento si legge che i benefici diretti (spese degli ospiti e costi di locazione) rappresentano solo il 3% (28,4 milioni di euro) del totale. Il 93,6%, praticamente quasi tutto, deriva dal valore attribuito alla “visibilità mediatica globale” generata dall’evento. Sappiamo che i dati provengono da JFC, Ufficio statistico Regione Veneto e da fonti giornalistiche, ma questo non aiuta a capire come si sia arrivati a quella stima. Al riguardo nessuna indicazione. Si può solo registrare l’ammissione “che la metodologia di stima, in particolare per la quantificazione della visibilità mediatica, può presentare complessità e necessita di verifica empirica”. L’urgenza di intervenire deve avere consigliato metodologie ad effetti rapidi, inidonee ad affrontare la complessità della questione.

Ma ai nostri fini è di interesse l’affermazione secondo cui la visibilità mediatica deriverebbe dal fatto che questi mega-eventi fungono da potenti “megafoni” globali, che proiettano l’immagine della città su scala planetaria e generano un valore di brand inestimabile. Si aggiunge che “essi dimostrano il potenziale per Venezia di attrarre una nicchia di eventi di lusso e alto profilo che, sebbene esclusivi e di breve durata, possono complementare l’economia turistica tradizionale”. Quindi l’aspettativa non è di aumentati flussi turistici ma di molti eventi, non solo matrimoni, da celebrare a Venezia come repliche minori del modello-Bezos. Con soltanto un po’ di esagerazione si può dire che i mega-eventi hanno una funzione simile a quella di un influencer, senza che nessuno venga pagato per questa attività. Il super-ricco che vi ricorre è motivato dal desiderio di esibire il proprio status, e altri (Venezia nel nostro caso) ne trarranno qualche vantaggio economico.

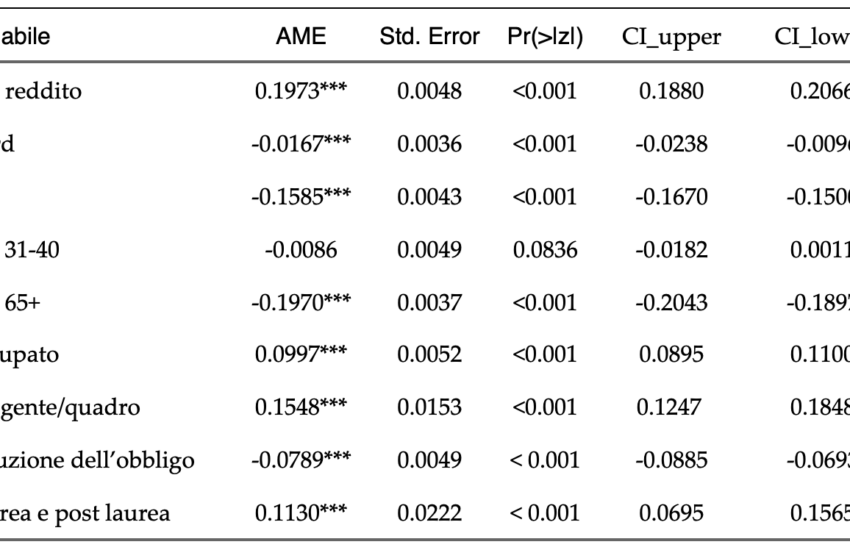

Ma la cosa più importante è chiedersi a quali condizioni tutto ciò potrebbe avvenire e la risposta sembra la seguente: a condizione che vi siano molti ricchi (in questo caso nel mondo, ma dipende dai casi considerati) che possono permettersi simili matrimoni. Occorre anche che costoro diano importanza al consumo e agli stili di vita come segnale del proprio status – cioè che vi sia quel fenomeno di status consumption che recentemente ha attratto attenzione (si veda anche questo) – e che ritengano utile per poter apparire come desiderano ‘copiare’ il super-ricco. Dunque, è necessario, anche se non sufficiente, che vi siano molti ricchi, cioè che vi sia molta disuguaglianza e con certe caratteristiche. I soli super-ricchi non bastano.

In breve, il modello di autoregalocrazia del quale siamo in cerca sembra alimentarsi di questo meccanismo che è fatto di super-ricchi che ostentano (e nell’insieme possono alimentare, in diversi ambiti, un flusso piuttosto continuo di mega-eventi) e di molti ricchi che ‘copiano’. L’esito può essere un contributo positivo ai livelli di attività e di crescita in virtù di un meccanismo, appunto quello appena illustrato, non considerato nelle analisi dei rapporti tra crescita e disuguaglianza. Ovviamente ciò non vuol dire che i complessivi effetti della disuguaglianza sulla crescita saranno positivi, potrebbe ben darsi che se la disuguaglianza estrema di cui si è detto venisse contrastata gli effetti negativi sui livelli di attività derivanti dall’indebolimento dell’autoregalocrazia siano più che compensati da altri effetti. Ma occorre dimostrarlo e forse varrà la pena di farlo, assieme a tutti gli altri necessari approfondimenti.

Si può anche sospettare che i consumi e gli stili di vita di lusso spingono a spese che avvantaggiano soprattutto chi povero non è e, dunque, aggravano le disuguaglianze. Il modo essenzialmente pro-rich in cui si è distribuito il dividendo della crescita negli ultimi decenni potrebbe essere invocato a potenziale conferma di quanto si è appena affermato. In questa ottica meriterebbe un approfondimento l’impatto sulle disuguaglianze della fortissima espansione degli scorsi decenni del settore del lusso che, tra l’altro, ha permesso a Bernard Arnault (CEO di LVMH) di accumulare un patrimonio non dissimile da quello di Bezos.

La convinzione che la autoregalocrazia sia di per sé favorevole alla crescita (e, come si è visto, può esserlo) e il fatto che quest’ultima sia tutto ciò che conta per molti decisori politici, rappresenta, al di là dell’episodio veneziano, un ostacolo quasi invalicabile per porre un argine alle disuguaglianze estreme, quelle che mettono in pericolo anche la democrazia. E che meriterebbero un’attenzione almeno pari a quella che ha avuto il matrimonio di Bezos.