L’università tra crisi di attrattività e fuga: chi entra, chi resta e chi fugge

Istruzione terziaria: numeri bassi in entrata e controversi in uscita. Molteplici fattori possono ostacolare o favorire il percorso universitario, un diritto fondamentale e abilitante, come affermato dal quarto Obiettivo dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, dedicato alla promozione di un’istruzione di qualità, equa e inclusiva. Il rapporto ASviS 2023, mostra come l’Italia stia progredendo molto lentamente in questa direzione, e a destare particolare preoccupazione sono due aspetti, già evidenziati anche nell’ ultimo rapporto ISTAT: il basso numero di laureati (solo il 30,6% dei giovani tra i 25-34enni, rispetto ad una media UE del 43,1%) e la fuga di cervelli, una emorragia di circa 97mila laureati negli ultimi dieci anni. Questi due fenomeni influiscono significativamente sulla carenza di “capitale umano elevato” in Italia impattando sulla qualità dell’offerta di lavoro.

Uno studio (TriEco 2023 indagine curata dall’autore) sugli studenti dei corsi triennali di Economia dell’Università di Bologna – Ateneo pubblico più volte primo nella classifica Censis e tra i primi 150 atenei nel mondo secondo QS – si interroga sulla possibile relazione fra la qualità del percorso universitario (didattica, metodo di studio, esami, stress e competitività) e le scelte degli studenti. L’obiettivo è stimolare una riflessione su come la percezione del sistema educativo possa influenzare le scelte degli studenti, in particolare riguardo alla permanenza o all’abbandono del Paese.

L’indagine, condotta attraverso un questionario somministrato a 250 studenti, ha esplorato tre momenti chiave della carriera universitaria (ingresso, svolgimento degli studi, prospettive post laurea).

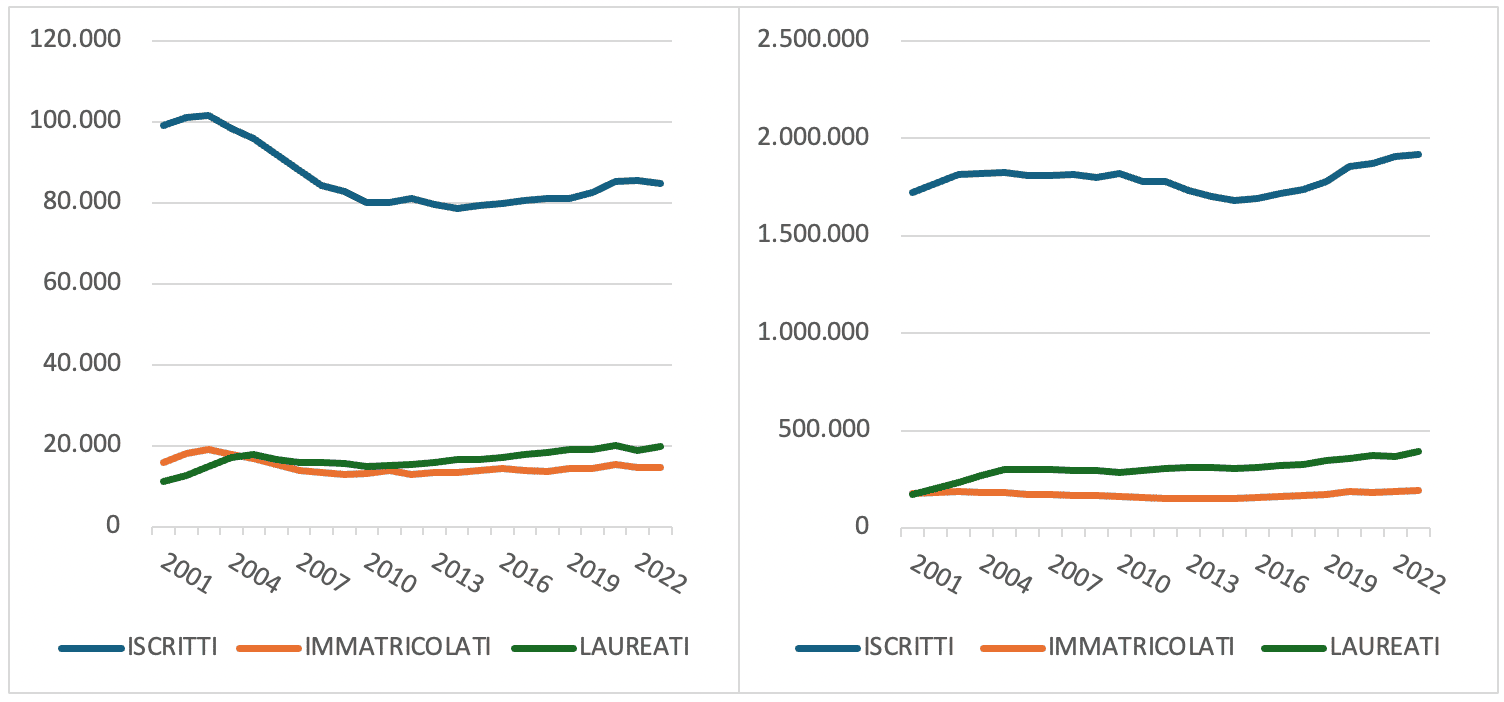

L’analisi delle serie storiche riportate in Figura 1, offre un quadro della carenza di “cervelli” in Italia. I dati evidenziano che, tanto a livello nazionale quanto presso l’Università di Bologna, il numero di iscritti, dopo una forte espansione a cavallo del nuovo millennio, è diminuito nonostante i timidi segnali di ripresa del 2016. Ancora più critico appare il confronto tra immatricolazioni e laureati, con un saldo negativo costante: gli studenti che completano il percorso superano sistematicamente quelli che vi accedono.

Figura 1: Andamento storico degli iscritti, immatricolati e laureati nel periodo 2001–2023 presso l’Università di Bologna (grafico sinistro) e a livello nazionale (grafico destro) fonte: Portale MUR dei dati dell’istruzione superiore

Il legislatore è intervenuto, attingendo ai fondi del PNRR , introducendo l’obbligatorietà di 30 ore di orientamento per anno scolastico negli istituti di secondo grado per agevolare il contatto degli studenti con l’università. I risultati dell’indagine mostrano che i programmi di orientamento, seppur capaci di influenzare le future intenzioni di carriera lavorativa (29,6%) e nell’intraprendere l’università (26,4%), rivelano carenze nel coinvolgimento (40,1%) e nella comunicazione, percepita come troppo generale (38%).In parallelo, i dati illustrano che chi si iscrive lo fa perché pare determinato. Tra gli intervistati, il 48% ha dichiarato di aver pensato autonomamente di iniziare l’università a fronte di un 8% che ha dichiarato influenze esterne (famiglia, amici, letture, eventi, ecc.); mentre per il 36% l’università è vista come l’opzione “più conveniente” per il proprio futuro. Questo quadro viene supportato dal fatto che il 70% degli studenti ha affermato di non essersi sentito ostacolato nella propria decisione, e il 78% ha intrapreso l’università con aspettative ottimistiche. Se le intenzioni iniziali degli studenti non sembrano essere il fattore critico, resta aperta la questione se altri elementi – legati all’esperienza universitaria stessa – possano contribuire al calo delle iscrizioni e alla decisione di lasciare il Paese dopo la laurea.

Cosa significa davvero studiare all’università? Un’indagine sulla qualità vissuta. Il confronto tra studenti attuali ed ex-studenti, soprattutto in contesti informali, offre spunti spesso trascurati dai programmi di orientamento. Le domande più frequenti riguardano il rapporto con i docenti, l’approccio allo studio, l’importanza dei voti, e la percezione della competizione con gli altri.

1) Il rapporto con i docenti. L’attitude dei docenti è una variabile molto influente nell’esperienza didattica degli studenti, ma non sempre il rapporto professore-studente è agevole. Anche se la frequenza delle lezioni non è obbligatoria, il livello medio di partecipazione è dell’80%. Per il 33% degli studenti i docenti danno troppi concetti per scontati, per il 29% non sembrano interessati al fatto che gli studenti apprendano o meno, mentre per il 23% la didattica toglie addirittura interesse verso la materia. Da notare, tuttavia, che quasi il 31% non ha riscontrato criticità tra quelle proposte.

Queste risultanze portano a chiedersi se siano gli studenti o i professori a esigere troppo. La maggior parte degli studenti (61%) auspicherebbe ad avere un rapporto confidenziale, piuttosto che non (39%), e riterrebbe di apprendere meglio con un approccio informale (64%), più che formale (36%). Gli studenti preferiscono quindi docenti che mostrino un rapporto diretto con loro.

2) L’approccio allo studio. L’apprendimento non è influenzato solo dalla didattica: lo studio individuale gioca un ruolo cruciale. Quasi un terzo degli studenti studia quotidianamente anche senza un esame imminente (29%), il 32% inizia la sessione di studio ad un mese dall’esame, altri qualche settimana prima (29%); residuali invece coloro che iniziano con largo anticipo o a ridosso dall’esame. Tenuto conto che il 66% degli studenti non adotta un approccio mnemonico, a distanza di un mese dall’esame, il 45% ricorda più della metà degli argomenti, mentre il 34% ne ricorda meno della metà. Quando si affrontano argomenti ampi, il 63% ritiene più efficace focalizzarsi sull’essenziale, e solo il 31% è disposto a sacrificare molto tempo per sapere tanto e dettagliatamente. I tempi di studio, invece, restano un’incognita per molti: spesso ci si interroga sull’effettiva preparazione o sulla soddisfazione rispetto allo studio svolto. La Figura 2 mostra le durate più comuni delle sessioni “tipo” evidenziandone le tendenze. Inoltre, un coefficiente di correlazione del 62% mostra che gli studenti tendono ad associare la soddisfazione nello studio con sessioni “esagerate”.

Figura 2: Distribuzione delle ore di studio dichiarate dagli studenti per tipologia di sessione di studio (fonte:TriEco2023)

Ma cosa succede quando lo studio diventa troppo? Per la maggior parte degli studenti gli effetti sono negativi: sorge e aumenta lo stress (65,2%), si presenta l’ansia rispetto alla valutazione (65,6%) e si pensa di non aver studiato abbastanza (50,8%). Solo il 54% pensa che l’eccessivo studio possa aumentare l’utilità futura della materia.

3) La valutazione e lo stress universitario. Una delle principali fonti di stress in ambito universitario è il fatto di dover ricevere una buona valutazione: per circa 8 studenti su 10 riceverla è molto o estremamente rilevante. Il voto è stato rilevato distinguendolo in voto obiettivo (risultato ideale); voto soddisfacente (in proporzione al lavoro svolto); e voto effettivo. Si nota come nella Figura 3 vi sia, per alti livelli di voto, un grande divario tra i tre tipi. In particolare, nella categoria 28-30, il 65% degli studenti punta a questo range ed il 57% ne è soddisfatto (elementi correlati fra loro al 60%), ma vi giunge solo il 32%.

Se le valutazioni generano stress fra gli studenti, controverse sono le loro opinioni rispetto alla possibilità di avere un differente sistema di valutazione: solo il 29% si sentirebbe meno stressato a fronte di un 30% che non lo sarebbe e di un 28% che non sa dare un’opinione in merito. Infine, il 13% dichiara che l’assegnazione di un voto non genera stress. Nel complesso uno studente su due identifica il percorso universitario come principale fonte di stress personale e solo il 17% pensa che tale stato emotivo possa generare vantaggi, costituendo un incentivo all’impegno.

4) Competitività e sentimenti negativi. L’attenzione alla performance può generare confronti tra studenti, dando luogo a dinamiche competitive. Da una prima analisi, la competizione non sembra ricoprire un ruolo rilevante: il 57% degli studenti dichiara di non avvertirla mai o solo in casi eccezionali, con un’intensità media pari a 1,76 su una scala da 0 a 5. Se la competizione non sembra il problema principale, la presenza di sentimenti negativi tra gli studenti rimane significativa. Sono stati analizzati 9 tipi di emozioni negative, considerando se e con che frequenza siano state provate durante il percorso accademico. La Figura 4 mostra una diffusione elevata di tali stati emotivi. Ulteriori analisi evidenziano che la presenza di stati d’animo negativi è correlabile a livelli medi di intensità competitiva maggiore.

Figura 4: Manifestazione e frequenza dei sentimenti negativi lungo il percorso universitario (fonte: TriEco 2023)

Guardando al futuro. Durante il percorso universitario, il 46% degli studenti svolge un’attività lavorativa, mentre il restante 54% non lavora mentre studia. Tra coloro che lavorano, il 54% lavora in modo occasionale, il 34% part-time e il 12% a tempo pieno. Per quanto riguarda quelli che non lavorano attualmente, il 73% non ha mai svolto un’attività lavorativa, mentre il 27% ha avuto esperienze pregresse.

Guardando al futuro, è interessante osservare come gli studenti immaginano la propria vita tra 5 e 10 anni: in entrambi gli orizzonti temporali, circa 2 su 10 si vedono all’estero, indipendentemente dal tipo di attività svolta. A cinque anni dalla laurea, il 48% si immagina occupato stabilmente come dipendente; tuttavia, questa percentuale scende al 35,6% a dieci anni, lasciando spazio a un significativo aumento di chi aspira a diventare imprenditore, passando dal 5,6% al 34%. Nonostante le ambizioni, il 64% degli studenti dichiara di sentirsi intimorito dalla prospettiva di dover cercare lavoro. Approfondendo ulteriormente, la Tabella 1 evidenzia come le aspettative future degli studenti a 5 e 10 anni varino in base al voto medio durante il percorso universitario. I dati confermano un incremento dell’orientamento imprenditoriale nel lungo periodo, accompagnato da un calo della percentuale di chi si immagina come dipendente. Inoltre, si osserva che voti medi più alti sono associati a una maggiore propensione a trasferirsi all’estero, sia a 5 che a 10 anni dalla laurea.

Tabella 1: prospettiva temporale di carriera per media effettiva (fonte: TriEco 2023)

Al di là delle proiezioni temporali (a 5 e 10 anni) nel complesso il 48% degli studenti si dichiara disposto a trasferirsi stabilmente all’estero, indipendentemente dalle risorse economiche a disposizione. Guardando le risposte, tenendo conto dei voti e dell’occupazione durante gli studi, fra chi presenta una media alta (28-30) l’intenzione a trasferirsi sale al 58%, mentre per gli studenti-lavoratori a tempo pieno scende al 28%. Infine, tale propensione cresce al crescere della conoscenza della lingua inglese. Significativa è anche la concordanza alle seguenti affermazioni:

- All’estero le retribuzioni sono migliori che in Italia (92%)

- All’estero ci sono più opportunità per il mio futuro (86%)

- L’Italia è un Paese arretrato (62%)

- In Italia non mi sentirei abbastanza valorizzato (54%)

- Il sistema scolastico italiano ostacola il mio apprendimento (44%)

- Emigrare sarebbe l’unica possibilità per il mio futuro (26%)

L’elevata concordanza sulle migliori condizioni lavorative ed economiche all’estero (92-86%) sembra suggerire che la determinante principale della fuga sia la ricerca di opportunità migliori. Tuttavia, esiste un potenziale non trascurabile (44-54%) di ritenzione del capitale umano attraverso politiche di valorizzazione. Notevole è anche la dicotomia tra percezione arretrata del Paese (62%) e attaccamento al contesto nazionale (il 74% non pensa che emigrare sia l’unica possibilità).

Complessivamente, quindi, lo studio evidenzia che, nonostante gli studenti inizino il percorso universitario con ottimismo e determinazione, alcuni fattori dell’esperienza accademica contribuiscano a un progressivo disincanto. Questo fenomeno, se confermato da ulteriori ricerche, potrebbe essere tra i fattori che influiscono sul calo delle immatricolazioni e sulla mobilità internazionale dei laureati. Per affrontare la situazione, sarebbe utile un approccio equilibrato, che coniughi il miglioramento della qualità della didattica con una maggiore attenzione alle esigenze del mercato del lavoro. Interventi mirati in questa direzione contribuirebbero a rendere l’università più attraente per gli studenti e a valorizzare i talenti nel contesto nazionale, favorendo al contempo una crescita più sostenibile del sistema Paese.