Il deficit semantico nelle Democrazie rappresentative*

Sempre meno persone sono in grado di comprendere i segnali (informazioni, dati, comunicazioni) che ricevono, di analizzarli ed elaborarli. Le ricorrenti evidenze (PIAAC, PISA e la recentissima rilevazione INVALSI) sui limiti conoscitivi dei cittadini, non solo italiani, certificano la presenza di un severo deficit semantico che, però, – inaspettatamente – riceve più attenzione per l’impatto sui comportamenti delle persone nei mercati (come lavoratori, consumatori, ecc.) che non nella sfera politico-elettorale, ben più importante.

Nota Augias (2025) “Un cittadino che non capisce fa comodo a chi governa” e De Mauro (2008) parlava apertamente di instrumentum regni. Tornano alla mente le riflessioni di Calvino (1963) ne “La giornata dello scrutatore” circa il senso di dare rappresentanza a persone non in grado di intendere a causa di compromissioni psicofisiche: gli sventurati del Cottolengo.

In altri termini, quanto è rilevante ai fini di una piena partecipazione democratica e sociale, l’entità del quoziente semantico, ovvero la porzione di popolazione in grado di comprendere ed elaborare i temi? È pacifico che a nessun cittadino si debba chiedere di sapere tutto. La questione, infatti, non è di un voto-competente ma di un voto-saliente, frutto di una elaborazione in grado di discernere una questione, valutarne le implicazioni ed esprimere, infine, una decisione ponderata. Il principio è generalizzabile al cittadino in qualità di elettore, consumatore, paziente, partner, automobilista…

In un mio recente lavoro (La questione epistemologica nella società dell’informazione, W.P. Inapp, 2025) basato sui dati IRIS 2024 dell’Inapp, si analizzano – con 2 test sperimentali relativi a conoscenza generale e alfabetismo funzionale – le implicazioni sulla partecipazione democratica. Questa piccola ricerca, sperimentale, con tecniche di gamification (fidelizzazione e coinvolgimento degli intervistati con coinvolgimento attivo e ricompense) serve “più a fare domande che a dare risposte”, cioè, vuole mettere sotto i riflettori temi che meritano più attenzione e cura.

Uno di essi riguarda il fatto che la tecnologia, pur essendo una leva potentissima, richiede un punto d’appoggio: la conoscenza. Il progresso scientifico è stato un formidabile moltiplicatore di innovazioni, un acceleratore di scoperte, un potenziale informativo istantaneo a disposizione di tutti… ma non tutti lo usano nel modo opportuno: emerge una polarizzazione tra utilizzatori attivi e passivi della tecnologia.

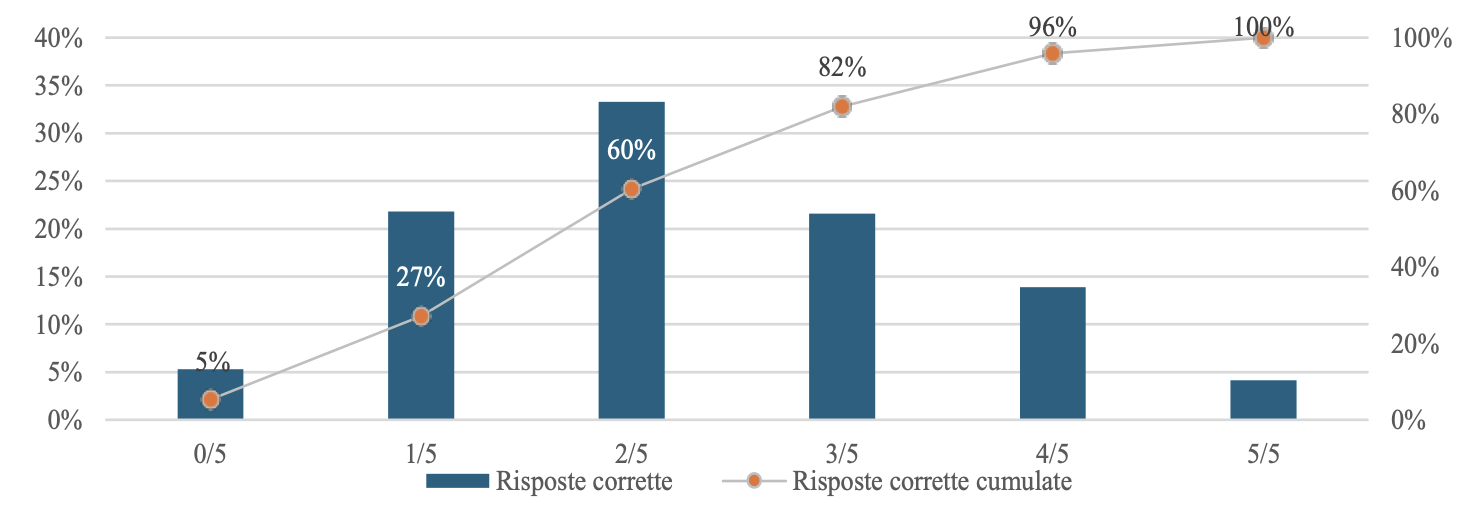

Vediamo l’indicatore di conoscenza generale, figura 1, ottenuto rispetto a 5 semplici quesiti relativi a: 1) qual è la probabilità di estrarre un 4 da un mazzo di carte; 2) cosa vuol dire un avere un tasso di contagio R0=0,5; 3) quante ore ci vogliono in aereo da Roma a Gerusalemme; 4) cosa vuol dire avere una speranza di vita alla nascita di 80 anni; e 5) quanti sono gli stranieri in Italia. C’è chi ha risposto correttamente a 5 quesiti su 5 (4%) e chi solo a 2 (33%), 1 (22%) o nessuno (5%). Complessivamente, la curva delle risposte cumulate, mostra come l’82% dei rispondenti ha dato al massimo 3 risposte corrette su 5 o, in termini complementari, solo 18% ha risposto correttamente a più di 4 quesiti su 5. Il fine dell’indicatore è quello di avere una misura di capitale umano ortogonale, non esposta ai tratti socioeconomici.

Figura 1: Indicatore sintetico di conoscenza generale %

Fonte Inapp IRIS 2024

Rispetto alle preferenze politiche, tabella 1, le persone di centrosinistra hanno livelli di conoscenza generale intorno al 50%, contro livelli prossimi al 40% per chi si colloca nell’area del centrodestra.

La riclassificazione è evocativa perché si può collegarla ai risultati delle consultazioni politiche, ma serve cautela perché la popolazione è troncata a 65 anni e sono indicazioni di voto vs voto reale.

Tabella 1: Conoscenza generale, distribuzione e riposte corrette %

Fonte Inapp IRIS 2024

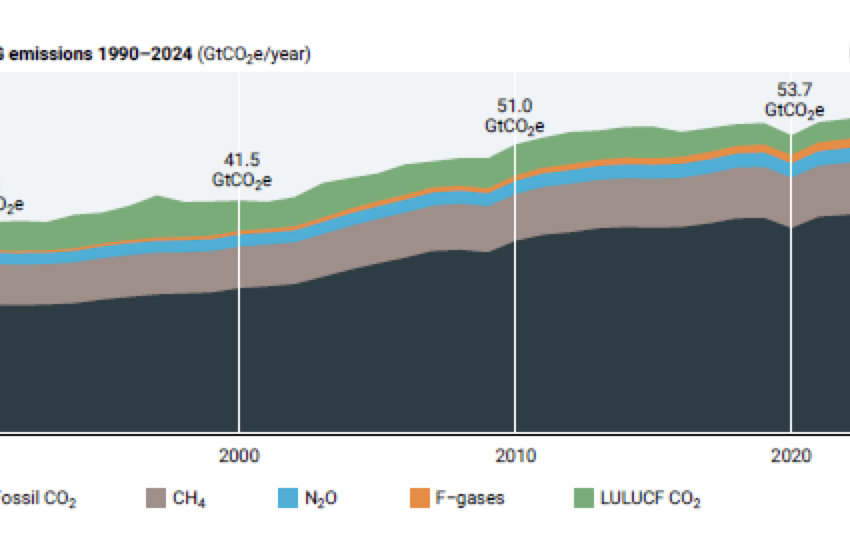

Invece, il test per l’alfabetismo funzionale si basa sul grafico Istat degli omicidi volontari accaduti tra il 1992 e il 2022, per genere. Il tema non è esposto a bias particolari ed è ortogonale. Si è scelta una figura poiché la comunicazione è sempre più per immagini. Mostrato il grafico, si somministrano tre quesiti in cui gli si chiede semplicemente: 1) se l’andamento degli omicidi ricavabile dal grafico sia crescente; 2) se l’andamento nel primo periodo della serie era stabile; e, infine, 3) se gli omici volontari risultano aumentati per le donne. Il test stima la qualità del segnale, la capacità di decodificarlo e di elaborarlo.

Figura 2: Indicatore sintetico du Alfabetismo funzionale %

Fonte Inapp IRIS 2024

De Mauro (Lezioni di linguistica teorica, Laterza, 2008) sosteneva che “solo il 20% degli adulti italiani sa veramente leggere, scrivere e contare”. Correggeva di poco la stima nel 2016 “il 70% degli italiani non capisce quello che legge” e aggiungeva “la povertà lessicale limita la capacità di comprendere temi complessi”.

Si ritrovano queste sensibilità nella definizione di analfabeta funzionale delle Nazioni Unite: “la condizione di una persona incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità”.

Ovvero, al di là delle ripercussioni sulla comunità, l’analfabetismo funzionale è prima di tutto un deficit personale, un sottoutilizzo del proprio potenziale, una condizione il più delle volte inconsapevole e, quindi, ancor più pericolosa. La conoscenza salva la vita, propria e altrui.

In termini di alfabetismo funzionale, tabella 2, le persone di centrodestra sono su livelli medi prossimi al 60% contro il 70% per chi si colloca nel centrosinistra.

Tabella 2: Alfabetismo funzionale, distribuzione e risposte corrette %

Fonte Inapp IRIS 2024

I test Iris restituiscono il 61% di risposte corrette. Seppur espressione di impianti diversi per approccio teorico, metodologia e tecnica, sono performance medie migliori di quelle registrate da PIAAC 2023 che vedono per la literacy un 49% di risposte esatte (245 su 500), un 49% la numeracy (244 su 500) e un 46% per il problem solving (235 su 500).

Si osserva, figura 3, la distribuzione dei livelli di alfabetismo funzionale per collocazione politica, compreso chi si astiene (sovente decisivo): si intravede la stratificazione del consenso in base alle capacità di comprendere i segnali da parte dell’elettorato. In verde chiaro i disfunzionali, in verde scuro i funzionali. Nessuno ha granché di cui rallegrarsi. In particolare, gli astenuti hanno la concentrazione di analfabeti funzionali maggiore, vere e proprie mine vaganti nel sistema rappresentativo.

Infine, nella figura 3, si intravede una certa specializzazione della comunicazione politica in base alle platee di riferimento ed emerge la necessità di corpi intermedi o forse di una vera e propria mediazione culturale per sottogruppi della popolazione.

Figura 3: Riserva semantica, indicazioni di voto per livelli di alfabetismo (risposte corrette su totale)

Fonte Inapp IRIS 2024

Siamo, dunque, prossimi ad esaurire la riserva semantica? Lepersone capaci cui affidarci e con cui confrontarci, il capitale sociale diffuso sui territori, l’intermediazione dei corpi intermedi, le Istituzioni scientifiche autorevoli, i giornalisti coraggiosi e indipendenti, insomma quelle fonti cui affidarci, quei fari da seguire, quella famigerata società civile che dovrebbe compensare le scelte umorali degli analfabeti funzionali.

Alla base delle democrazie c’è l’idea rassicurante che il popolo sia “tanto soggetto quanto oggetto del governo”. Un espediente che viene meno se non c’è adeguata e diffusa conoscenza, comprensione ed elaborazione. Il sottoprodotto della crisi di questa idea è una visione dello Stato arida, senza slancio morale, una mera “piattaforma logistica di beni e servizi”. La regressione delle istituzioni democratiche ad ‘agenti’ fa sì che vengano valutate solo in base al soddisfacimento dei bisogni, delle mode o, peggio, degli istinti.

Il bonus pater familias è in fin di vita.

È, pertanto, rappresentativo un sistema poco partecipato (l’affluenza è scesa dall’85% al 62% del 2022) e con un elettorato poco competente? “Il punto di non ritorno arriverà quando una maggioranza erratica deciderà chi governerà. Infatti, quando il quoziente semantico (inteso come la porzione di cittadini in grado di comprendere ed elaborare correttamente le questioni) sarà troppo basso, la volontà popolare porterà ad esiti imponderabili seppur – formalmente – legittimi. La questione non è come ponderare il voto in base alle conoscenze ma come dare ai cittadini le conoscenze necessarie per un consenso informato, consapevole e nel perimetro delle attuali conoscenze scientifiche” (Mandrone, 2025).

Tipicamente, la conoscenza è asimmetrica: “tutto di poco, poco di tutto”. Il depauperamento del capitale umano evidenziato contrasta con il suo aumento formale e produce una certa inquietudine su come si possano affrontare le sfide che le transizioni in atto ci presenteranno.

Per avere una sana e robusta Costituzione servono abilità, cultura, senso civico, voglia di viaggiare, incontrare… sono le vitamine della democrazia e quando c’è una loro carenza dobbiamo integrarle, in particolare durante lo sviluppo dell’individuo. Si prendono a scuola.

Porre la questione in questi termini espone alla critica di essere elitari, di volere una democrazia epistemica, un voto ponderato per le conoscenze possedute. Al contrario, volere una scuola che formi per il lavoro è profondamente classista, perché perpetua le disuguaglianze sociali. Da tutte le evidenze disponibili emerge la necessità di un sistema educativo universale, tempestivo e di qualità che crei bravi cittadini. Da non confondere con l’idea di cittadini standard, omologati, conformisti, allineati, consumatori passivi di beni, servizi e informazioni, another brick in the wall.

* Le opinioni espresse non impegnano l’Istituto d’appartenenza