Tassazione della ricchezza: stato dell’arte, potenzialità e prospettive

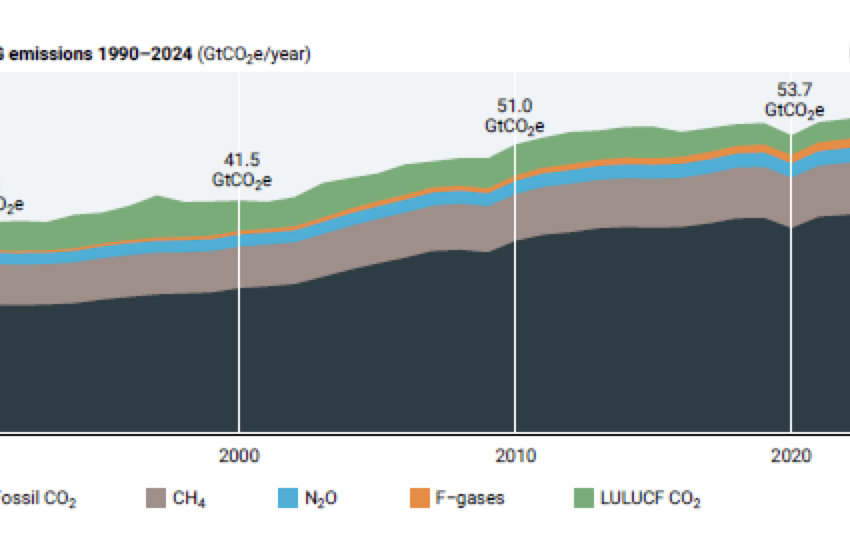

Negli ultimi anni la tassazione della ricchezza ha guadagnato spazio nel dibattito internazionale per la necessità dei governi di aumentare le entrate per garantire sostenibilità alle finanze pubbliche e finanziare gli investimenti pubblici nelle trasformazioni e transizioni economiche, le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e il rafforzamento dei sistemi di welfare e protezione sociale a fronte dell’espandersi dell’area di vulnerabilità in molti Paesi.

La tassazione della ricchezza – che può assumere forme diverse – permette parimenti un riequilibro complessivo del prelievo con un tax mix più favorevole alla crescita e all’occupazione. Può favorire la riduzione delle disuguaglianze, una maggiore mobilità intergenerazionale (quando riguarda la tassazione dei trasferimenti di ricchezza) e una ripartizione più equa degli oneri fiscali tra i cittadini.

Un recente convegno, organizzato da Oxfam Italia, ha permesso di fare il punto sulle potenzialità e prospettive domestiche ed internazionali di imposte selettive sulla ricchezza posseduta e trasferita.

Senza pretesa di esaustività e rimandando al recording integrale dei lavori, sintetizzo alcuni punti salienti della discussione.

Legittimazione sociale della ricchezza nel corso dei secoli. La tassazione ha rappresentato per un lungo periodo della storia moderna e contemporanea un’importante forma di legittimazione sociale della ricchezza. Sin dal XV secolo – quando, discostandosi dalle prescrizioni della teologia medievale, la legittimazione della ricchezza inizia a essere ricondotta ai comportamenti sociali dei ricchi – le società hanno riservato ai più abbienti il ruolo di “granai privati di danaro” da cui attingere risorse per affrontare crisi ricorrenti legate a carestie, epidemie o conflitti.

A partire dal primo ‘400 ai ricchi venne “assegnata” anche un’altra funzione: quella di trasformare la ricchezza privata in beneficio pubblico, contribuendo con la propria magnificenza al decoro urbano o a servizi di pubblica utilità come ospedali o biblioteche. Siamo agli albori delle attività filantropiche dei ricchi – intraprese sovente, come nel caso di Cosimo de’ Medici, per acquisire il diritto di esercitare funzioni di governo – che dal ‘700 si configurano come ulteriore via alla legittimazione sociale.

A partire dal XX secolo la tassazione ha accresciuto la propria efficacia legittimante chiedendo ai contribuenti più ricchi di concorrere in modo più che proporzionale alle entrate degli Stati. Il prelievo è tuttavia divenuto meno progressivo dagli anni ’80 in molti Paesi e i grandi ricchi hanno mostrato forte resilienza nei successivi episodi di crisi dei primi decenni del XX secolo, indebolendo la propria legittimazione. Un’“inversione di tendenza” accompagnata da una narrazione pubblica più che discutibile sull’indispensabilità dei ricchi per la crescita economica e la realizzazione di innovazioni benefiche per la collettività.

La progressività fiscale smarrita. Recenti analisi empiriche confermano che in molti Paesi i sistemi fiscali sono diventati regressivi al vertice, con i contribuenti più ricchi che beneficiano – considerando imposte dirette, indirette e contributi – di aliquote effettive minori rispetto a chi ha redditi più modesti o patrimoni più esigui.

Le cause della più modesta contribuzione dei ricchi, in rapporto alla propria capacità contributiva, sono numerose. Anzitutto, la riduzione o l’eliminazione nel tempo di forme di prelievo sui patrimoni posseduti o sulla ricchezza trasferita e un trattamento fiscale più leggero sui redditi da capitale (rilevanti soprattutto per i più abbienti). Inoltre, i più ricchi sono in grado di strutturare i propri patrimoni minimizzando i flussi di reddito che generano, ad esempio limitando la distribuzione dei dividendi nelle società che controllano o, in caso di controllo indiretto, attraverso la distribuzione di dividendi, esentasse, a holding familiari. La globalizzazione ha infine accresciuto per i più facoltosi l’opportunità di tenere parte dei propri patrimoni o dei proventi della propria attività economica dove le autorità fiscali del paese di residenza non possono arrivare, sottraendosi, nonostante importanti e riconosciuti progressi nella cooperazione fiscale amministrativa tra i Paesi, ai propri obblighi tributari.

Il convegno ha offerto l’occasione di esaminare a fondo il caso italiano. Secondo un recente working paper la regressività al vertice del sistema fiscale italiano parte dai redditi superiori a 76.000 euro, corrispondenti al top 7% della distribuzione. Ricorrendo a modelli di tassazione ottimale e tenendo conto delle possibili risposte comportamentali dei contribuenti, lo studio ha simulato scenari alternativi di riforme fiscali in grado di correggere la regressività, apportando contestualmente significativi incrementi di gettito. Tra le direzioni di riforma proposte figura un’imposta ricorrente sul patrimonio netto dei contribuenti più ricchi, come il top 1% o il top 0,1%, accompagnata da un’attenta disamina analitica che ridimensiona le preoccupazioni per eventuali problemi di liquidità per i soggetti passivi del tributo.

Design e implicazioni amministrative.Nell’introdurre un’imposta sulla ricchezza il legislatore deve tenere conto di molte questioni. Deve stabilire cosa sia il patrimonio e come misurarlo, deve individuare i soggetti passivi del tributo superando la difficoltà a distinguere i proprietari formali dai titolari effettivi di beni e titoli, deve definire la base imponibile dell’imposta, prevedendo quali parti di patrimonio assoggettare a tassazione e quali eventualmente escludere. Nel convegno è stata sottolineata la necessità di definire metodi per valutare asset patrimoniali non-marketable come i titoli di partecipazione in società non quotate, i diritti d’immagine, d’autore o quelli potestativi. Riguardo alla base imponibile il patrimonio andrebbe considerato quasi nella sua interezza, prevedendo poche eccezioni (come i beni strumentali di società di cui si detiene la titolarità) per limitare opportunità elusive e minimizzare il contenzioso.

Per quanto riguarda la ricchezza posseduta in via indiretta, è preferibile tassarla in capo al titolare effettivo, pur nel riconoscimento della difficoltà di distinguere nitidamente, nella prassi, tra interposizione fittizia e reale. Un aiuto al legislatore potrebbe darlo la categoria della presunzione: al ricorrere di presunzioni precise, gravi e concordanti ciò che appare non essere di proprietà di una persona fisica può essere ricondotto alle sue poste patrimoniali. L’ammissione o meno di prove contrarie è alla base della distinzione tra presunzioni assolute e relative. Queste ultime appaiono più compatibili con l’“atteggiamento ordinamentale” italiano, ma sono anche foriere di un contenzioso potenzialmente complesso su cui sarebbe bene si formasse una giurisprudenza positiva.

La relazione dell’Agenzia delle Entrate si è focalizzata su un dettagliato resoconto della struttura dell’Archivio dei rapporti finanziari (ARF), la principale fonte di informazione sui patrimoni finanziari di cui oggi dispone la nostra amministrazione finanziaria. L’ARF è utilizzato principalmente per controllare che siano rispettate le normative fiscali (indagini finanziarie), ma può servire anche per indagini della polizia giudiziaria, la ricerca di beni da pignorare o l’analisi del rischio fiscale. Esaminare, pur con riferimento a una sola banca dati, le problematiche amministrative e di gestione nonché la compatibilità con i regolamenti sulla privacy ha permesso di comprendere meglio la capacità dell’Agenzia di raccogliere e gestire, tra tanti vincoli, informazioni su specifici asset patrimoniali. Difficoltà e vincoli di cui tener conto nella prospettiva di introdurre forme di tassazione selettiva e progressiva della ricchezza che richiedono all’amministrazione di centralizzare la raccolta di informazioni in modo da avere una visione unitaria del patrimonio individuale.

Ricchezza in eredità. Ampio spazio è stato dedicato nel convegno all’imposizione della ricchezza trasferita a titolo gratuito. Le evidenze empiriche sull’Italia mostrano che negli ultimi decenni i trasferimenti di ricchezza sono cresciuti in relazione al reddito nazionale e allo stock aggregato di ricchezza delle famiglie e sono più concentrati. Al contempo, sono calate le entrate dall’imposta sulle successioni e donazioni che ha un peso minimo nel tax mix italiano, nettamente inferiore a quello di Paesi, come la Francia, con livelli comparabili di pressione fiscale. A seguito di vari interventi normativi, l’imposta italiana presenta oggi marcati profili di iniquità verticale: l’aliquota media effettiva per assi ereditari superiori ai 10 milioni di euro (poco più dell’1%) è simile a quella prevista per assi ereditari fino a 20.000 euro. Persistono parimenti forti iniquità orizzontali nel prelievo, differenziato per genere, classi di età degli eredi e aree di residenza.

Un’auspicabile proposta di riforma in grado di ridurre il trattamento fiscale di sostanziale favore sulle risorse ricevute in dono o ereditate prevedrebbe la tassazione di tutti i trasferimenti ricevuti nel corso della vita, una soglia di esenzione di circa 500 mila euro (in linea con la stima empirica del valore-frontiera dei lasciti sopra il quale la disuguaglianze di ricchezza tendono ad aumentare) e aliquote marginali dal 5 al 50% per i trasferimenti cumulati superiori ai 5 milioni di euro. Un simile approccio – prevedendo altresì la valutazione dei beni immobili ai prezzi di mercato, l’eliminazione di esenzioni e dei regimi di tassazione differenziata per grado di parentela – produrrebbe effetti significativi. Si ridurrebbe considerevolmente il numero dei soggetti tassati, si riequilibrerebbero i carichi impositivi (il 90% del debito d’imposta complessivo graverebbe su asset ereditati di valore superiore a 1 milione di euro) e le entrate fiscali aumenterebbero di 5 miliardi di euro (tenendo conto della reazione dei contribuenti).

Una riforma dell’imposta sulle successioni si può raccomandare anche per motivi di efficienza. La letteratura empirica è infatti concorde nell’escludere marcati effetti distorsivi dell’imposta tanto sui testatori (in particolare in presenza di motivazioni egoistiche o strategiche dietro le scelte di accumulazione patrimoniale) quanto sugli eredi (effetti positivi sull’offerta di lavoro e sul risparmio).

Prospettive internazionali per la tassazione degli ultraricchi. La Dichiarazione ministeriale di Rio del 2024 ha segnato una pietra miliare per l’agenda internazionale Tax The Rich. Per la prima volta i Paesi membri del G20 hanno concordato sulla necessità di assicurare una contribuzione fiscale effettiva e più equa da parte degli ultraricchi. Sebbene il G20 non sia arrivato a un accordo su uno standard globale della tassazione delle fortune estreme – come l’imposta minima globale del 2% sui patrimoni netti dei miliardari proposta da Gabriel Zucman – ha confermato tuttavia l’importanza di incrementare gli sforzi di cooperazione fiscale in questo ambito, sulla falsariga del lungo lavoro negoziale che ha portato all’approvazione nel 2021 della riforma della fiscalità internazionale d’impresa.

I possibili passi in avanti nel breve termine, come emerso dai contributi della Commissione Europea e del MEF al convegno, potrebbero riguardare l’istituzione dei registri nazionali dei wealth assets e di quelli della titolarità effettiva e lo scambio automatico delle informazioni ivi contenute tra le amministrazioni fiscali. Un’apertura è stata mostrata anche rispetto all’identificazione e al phasing-out dei regimi fiscali preferenziali domestici che esasperano il dumping internazionale in materia di tassazione personale, ampliando a tal fine, nel contesto UE, il mandato del Gruppo del Codice di Condotta sulla tassazione societaria.

Dando seguito alla Dichiarazione di Rio, la Commissione europea sta studiando l’effettività impositiva degli high-net-worth individuals (HNWI)nell’Unione e nei Paesi terzi, propedeutica a possibili iniziative legislative. Le prospettive di una cooperazione fiscale rafforzata appaiono però oggi fortemente indebolite per il disimpegno dell’Amministrazione Trump e per gli ostacoli posti dalla Casa Bianca a un’efficace attuazione di recenti riforme internazionali come la global minimum tax. Ma le iniziative di altri Paesi non inclini ad abbandonare processi multilaterali – come il negoziato sulla convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale o la piattaforma sulla tassazione degli HNWI lanciata alla Conferenza di Siviglia sul Finanziamento per lo Sviluppo da Spagna e Brasile – inducono a un cauto ottimismo, aprendo nuovi spazi di discussione e azione per promuovere un sistema fiscale globale più equo.