Più complesse, più disuguali: dove vanno le province italiane?*

Le disparità territoriali hanno un ruolo centrale nel dibattito pubblico contemporaneo. Tassi di crescita positivi a livello aggregato nascondono spesso divergenze marcate fra territori, soprattutto su scala sub-regionale. Uno studio recente documenta come, tra il 2000 e il 2021, la disuguaglianza di reddito tra province nei paesi OCSE – misurata attraverso l’indice di Theil del PIL pro capite – sia aumentata del 20%. In Italia queste dinamiche risultano particolarmente evidenti.

Disparità territoriali in Italia: un quadro complesso. Da un contributo di Gianfranco Viesti su questa rivista, basato sui dati recenti del valore aggiunto pro-capite del registro Frame SBS Territoriale di ISTAT, emerge un’Italia segnata da profonde asimmetrie inter e intra-regionali. Alcuni territori, come Milano, Roma o Cuneo, presentano un valore aggiunto pro-capite superiore alla media nazionale, mentre province limitrofe mostrano dinamiche opposte. Nelle province del Mezzogiorno il valore aggiunto pro-capite è generalmente più basso, ma con differenze rilevanti tra i territori. Un’analisi più approfondita delle città metropolitane evidenzia squilibri ancora più accentuati, segnati dalla presenza di pochi grandi centri con valore aggiunto in crescita, mentre le aree non metropolitane ristagnano.

Queste evidenze inducono alcuni studiosi a parlare di una “grande inversione” del processo di convergenza regionale avviatosi nella seconda metà del secolo scorso, oggi sostituito da dinamiche di crescente polarizzazione: emergono territori “leader” – capaci di attrarre capitale umano, investimenti tecnologici, crescita demografica e forza lavoro qualificata – contrapposti ad aree in declino economico, con crescente deindustrializzazione, disoccupazione e impoverimento. Questi sviluppi accentuano profondamente gli squilibri territoriali in termini di reddito, opportunità lavorative e, più in generale, qualità della vita, alimentando un senso diffuso di frustrazione tra i cittadini.

Complessità economica, crescita e disuguaglianza. Tra i principali fattori che spiegano le dinamiche di crescente disuguaglianza territoriale, un ruolo centrale è svolto dalla geografia produttiva. Alcune aree si sono specializzate in settori ad alta intensità di conoscenza e tecnologia, capaci di generare esternalità cumulative grazie alla presenza di ecosistemi dell’innovazione, mercati del lavoro altamente qualificati e fitte reti relazionali. Altre, invece, rimangono intrappolate in attività tradizionali a bassa produttività, ostacolate da barriere strutturali all’innovazione e alla diversificazione produttiva. Così, i settori a più alta intensità di conoscenza e valore aggiunto si addensano in pochi territori in grado di valorizzarli, mentre vaste aree rimangono escluse da tali traiettorie di sviluppo.

Il concetto di “complessità economica” offre una chiave interpretativa efficace per analizzare le trasformazioni in atto. Esso si riferisce all’insieme delle capacità produttive radicate in un territorio, frutto di conoscenze tacite, reti sociali e competenze tecnico-scientifiche specializzate, spesso difficili da codificare, trasferire o replicare altrove. Questo approccio sposta l’attenzione dall’accumulazione quantitativa di fattori produttivi tradizionali – capitale e lavoro – verso l’analisi della qualità, della varietà e del livello di sofisticazione degli input produttivi disponibili localmente. In tale prospettiva, lo sviluppo economico dipende dal patrimonio di capacità produttive di cui un territorio dispone: saperi non formalizzati, radicati nei contesti locali, che si traducono nella possibilità di realizzare ed esportare beni e servizi complessi, ad alto contenuto di conoscenza e tecnologia, che solo pochi altri territori sono in grado di offrire sui mercati internazionali.

Secondo la teoria economica, esiste una relazione positiva tra complessità economica e crescita: territori dotati di queste capacità produttive complesse tendono maggiormente a sviluppare ed esportare beni e servizi “sofisticati”, con effetti favorevoli sulla performance economica nel lungo termine. Diversi lavori mostrano che regioni e paesi con strutture produttive più complesse tendono a ottenere risultati migliori in termini di PIL pro-capite, tassi di innovazione, performance nell’export, indicatori di salute e, anche recentemente, sostenibilità ambientale.

Tuttavia, il rapporto tra complessità economica e disuguaglianza è meno chiaro, ed è stato finora meno approfondito, soprattutto a livello sub-regionale. Alcuni studi evidenziano come un aumento della complessità possa favorire una maggiore equità nella distribuzione del reddito, mentre altri mostrano dinamiche opposte, con la complessità che finisce per accentuare le disparità, privilegiando territori e gruppi già avvantaggiati. Un recente studio di Pinheiro et al. (2025), ad esempio, mostra come le produzioni ad alta complessità tendano a concentrarsi in specifiche regioni europee, alimentando il rischio di una crescente polarizzazione tra aree centrali e periferiche.

Sebbene la letteratura economica abbia da tempo cercato di indagare il legame tra struttura produttiva e distribuzione del reddito, le evidenze empiriche restano ancora parziali e spesso contradditorie. Una delle principali criticità, al riguardo, risiede nelle difficoltà di misurazione: definire in modo univoco e, quindi, misurare in modo accurato il grado di sofisticazione strutturale di un’economia locale rimane una sfida aperta per la ricerca.

L’evidenza empirica dal caso italiano. Il nostro studio si inserisce in questo dibattito, presentando alcune evidenze originali sul caso italiano. Analizzando 103 province nel periodo compreso tra il 2000 e il 2021, documentiamo una relazione positiva, statisticamente significativa e robusta, tra il grado di complessità economica di un territorio e il livello di disuguaglianza del reddito. Seguendo l’approccio indicato dalla letteratura di riferimento, costruiamo l’Economic Complexity Index (ECI) a partire dalla matrice delle esportazioni provinciali, applicando la metodologia proposta da Hidalgo and Hausmann. L’ECI misura il livello di sofisticazione produttiva di un territorio, combinando la varietà delle sue produzioni con il grado di ubiquità, ovvero la diffusione di tali prodotti in altri contesti territoriali. La disuguaglianza del reddito è misurata attraverso l’indice di Gini delle dichiarazioni dei redditi rese disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), aggregati a livello provinciale.

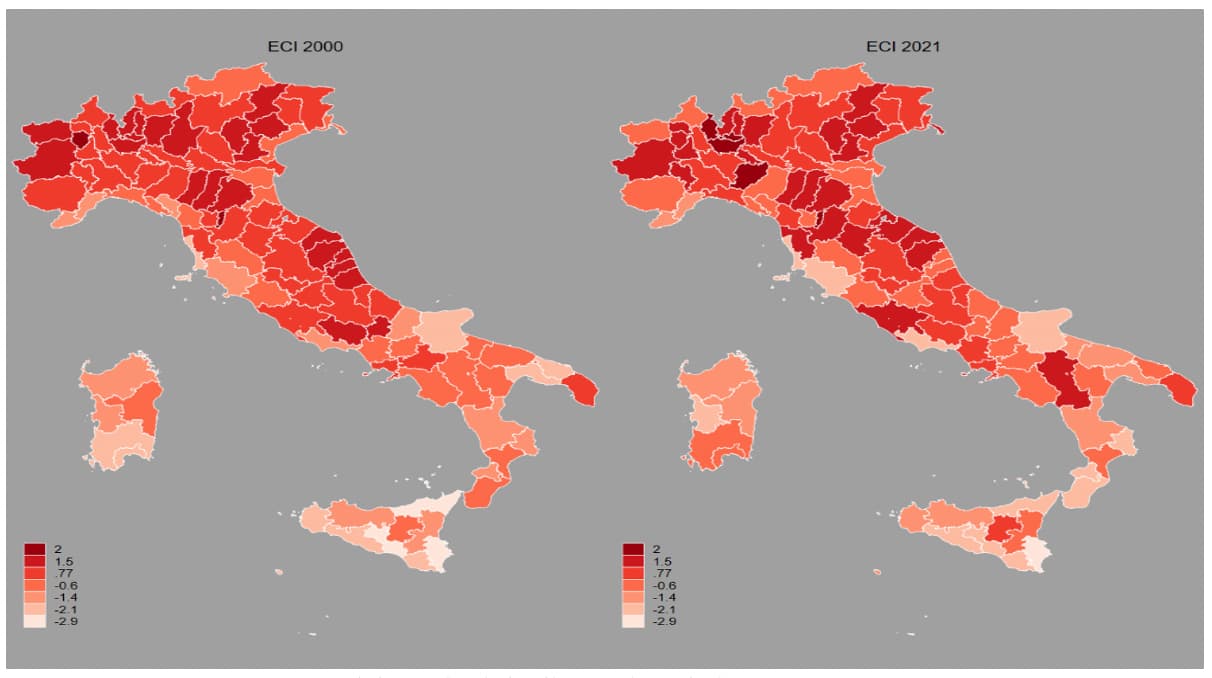

L’analisi della distribuzione spaziale dell’ECI – i cui valori sono stati standardizzati (e pertanto, in alcuni casi, possono risultare negativi) – illustrata nella Figura 1, evidenzia persistenti asimmetrie territoriali nella struttura produttiva del Paese. In entrambe le annate considerate, 2000 e 2021, le province del Centro-Nord presentano valori di complessità economica più elevati, segnalando una maggiore concentrazione di capacità produttive avanzate in queste aree. Sebbene alcune province nel Mezzogiorno mostrino livelli di complessità medio-alti, la maggior parte del territorio risulta ancora specializzato in produzioni tradizionali. Nel complesso, i progressi osservati tra il 2000 e il 2021 risultano limitati, confermando un quadro di stagnazione e una persistente rigidità nella distribuzione delle competenze produttive a livello nazionale.

Figura 1: La complessità economica delle province italiane nel 2000 e nel 2021

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT.

La Figura 2 mostra la distribuzione territoriale dell’indice di Gini, mettendo in evidenza disparità persistenti e dinamiche eterogenee tra le diverse aree del Paese. Le disuguaglianze più marcate si osservano nelle principali aree metropolitane, come Milano e Roma, dove coesistono settori ad alta e bassa remunerazione, generando forti polarizzazioni reddituali. Il Mezzogiorno presenta livelli medi di disuguaglianza, superiori rispetto al Centro-Nord, con picchi particolarmente elevati in alcune province della Sicilia e della Puglia. Tra il 2000 e il 2021, la disuguaglianza è aumentata in gran parte del territorio nazionale, con una crescita più pronunciata nelle province meridionali e in alcune aree del Centro.

Figura 2: L’indice di Gini delle province italiane tra il 2000 ed il 2021

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)

L’analisi congiunta della geografia della complessità e della diseguaglianza nelle province italiane restituisce un quadro articolato, caratterizzato da dinamiche territoriali differenziate che meritano attenzione. Le grandi aree metropolitane, come Milano, Roma, Napoli e Palermo, si distinguono per livelli elevati sia di complessità produttiva sia di disuguaglianza reddituale. Al contrario, molte province del Mezzogiorno presentano una combinazione di bassa complessità e alta disuguaglianza, segnalando una condizione di particolare fragilità.

Anche il Nord Italia mostra una situazione composita: se, da un lato, diverse aree del Nord-Est e del Piemonte, pur caratterizzate da alti livelli di complessità, mantengono una distribuzione del reddito relativamente più equa, dall’altro, territori come Bologna e Firenze combinano punteggi elevati di ECI con valori di Gini medio-alti. Tra il 2000 e il 2021, queste tendenze si sono consolidate, rafforzando i divari territoriali preesistenti

Per analizzare in modo più rigoroso la relazione tra diseguaglianza economica e complessità produttiva, abbiamo adottato un approccio econometrico articolato, che combina modelli panel con effetti fissi, modelli spaziali, regressioni quantiliche e variabili strumentali. I risultati di questa analisi evidenziano una relazione positiva e statisticamente significativa tra la complessità della struttura produttiva e il livello di disuguaglianza del reddito a livello provinciale, anche dopo aver controllato per un ampio insieme di variabili economiche, settoriali e demografiche. Tuttavia, l’intensità di questa relazione non è uniforme lungo la distribuzione della disuguaglianza. Le stime ottenute mediante regressioni quantiliche, infatti, mostrano che l’effetto della complessità è più pronunciato nei quantili superiori dell’indice di Gini, indicando un impatto particolarmente forte della complessità nei contesti caratterizzati da livelli già elevati di disuguaglianza. L’analisi spaziale, inoltre, rivela la presenza di significativi effetti spillover: la vicinanza a province con elevati livelli di complessità produttiva tende a ridurre la disuguaglianza locale, probabilmente per l’effetto di meccanismi di mobilità del lavoro e diffusione interregionale delle conoscenze, che contribuiscono ad attenuare le frizioni territoriali.

Nel complesso, queste evidenze suggeriscono che la complessità della struttura produttiva può contribuire ad ampliare le disuguaglianze di reddito a livello territoriale. L’agglomerazione a livello territoriale di settori ad alta tecnologia e di servizi avanzati genera mercati del lavoro duali, in cui coesistono occupazioni altamente qualificate e ben retribuite e forme di lavoro precario e a bassa remunerazione. Inoltre, la natura spesso monopolistica dei comparti economici più avanzati, unita alle dinamiche “winner-takes-all” tipiche dell’economia della conoscenza, tende a concentrare rendite e compensi legati al capitale, inclusi quelli finanziari, in un numero ristretto di territori, in particolare quelli che ospitano le funzioni più avanzate –strategiche e ad alto valore aggiunto – delle catene globali del valore.

I risultati ottenuti confermano che i processi di cambiamento tecnologico e upgrading produttivo, se lasciati operare esclusivamente secondo logiche di mercato, tendono a generare una distribuzione fortemente diseguale dei benefici derivanti dall’innovazione e dall’aumento di produttività. Emerge quindi con forza la necessità di politiche pubbliche in grado di coniugare progresso tecnologico ed equità sociale, tenendo conto al contempo delle specificità e delle condizioni strutturali dei diversi territori. Nei contesti ad alta complessità – come le grandi aree urbane e i distretti tecnologici – è fondamentale intervenire per ridurre i divari sociali interni. Ciò richiede politiche mirate a promuovere una redistribuzione più equa dei redditi attraverso un sistema fiscale progressivo ma anche a migliorare la qualità dell’occupazione e garantire l’accesso alla casa e ai servizi essenziali. Nei territori a bassa complessità, spesso intrappolati in traiettorie produttive tradizionali, la priorità è rafforzare il capitale umano, potenziare le infrastrutture materiali e immateriali, e sostenere processi di diversificazione economica, capaci di attivare nuove traiettorie di sviluppo inclusivo e sostenibile.

* Valeria Cirillo, Marialuisa Divella e Giuseppe Simone riconoscono il supporto del Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del progetto PRIN 2022 (codice 2022Z78M8J) “La transizione digitale e il mondo del lavoro: mercati del lavoro, organizzazioni, qualità del lavoro e relazioni industriali” (DIGITWORK). https://digitworkcom.wordpress.com/