Non è giusta. L’Italia delle disuguaglianze

Nonostante negli ultimi anni si sia parlato molto anche nel nostro Paese di disuguaglianze (in pochi luoghi più che sul Menabò!), la situazione non sembra accennare a migliorare. Non solo: nel dibattito pubblico il concetto, per quanto evocato più o meno assiduamente, stenta ancora a legarsi non solo a politiche, ma a cifre ed interpretazioni precise, con più o meno frequenti minimizzazioni, secondo le quali le disuguaglianze in Italia sarebbero basse, non in crescita, o magari dovute “solo” alla Questione meridionale. Per questo, quando la Fondazione per la critica sociale ci ha proposto di pensare ad un lavoro collettaneo che desse conto delle ricerche di frontiera su questi temi, abbiamo pensato che ci fosse spazio, nonostante tutto, per un altro libro sulle disuguaglianze in Italia. Dall’impegno comune delle ricercatrici e dei ricercatori è nato un libro che si propone di fornire un quadro rigoroso e aggiornato sulla disuguaglianza in Italia; un libro basato sulla ricerca accademica più recente, che vuole fornire informazioni essenziali su dati e metodologie per studiare la disuguaglianza ma allo stesso tempo, cercare di rendere gli effetti di tutto ciò più immediatamente comprensibili, raccontandoli con un linguaggio semplice ed accessibile.

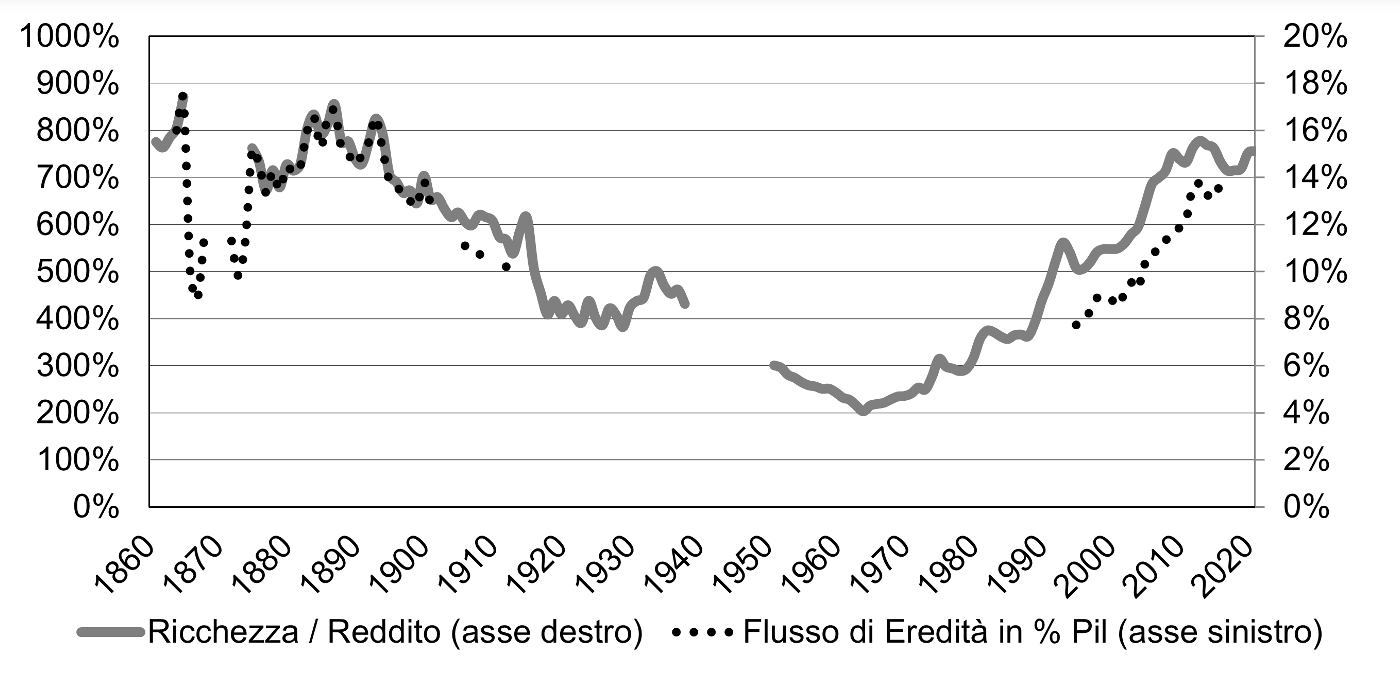

Il frutto di questo impegno comune, da qualche settimana in libreria per gli Editori Laterza, è Non è giusta. L’Italia delle disuguaglianze, di cui in questo articolo cerco di presentare i risultati principali, partendo del tema – già considerato da Thomas Piketty nel Il Capitale nel XXI secolo – del ruolo della ricchezza accumulata (i patrimoni, liquidi o immobiliari) in relazione ai redditi come fattore che condiziona l’andamento della disuguaglianza. Come argomentiamo insieme con Salvatore Morelli, anche sulla base di ricerche recenti, il ritorno della ricchezza e dell’eredità in Italia ai livelli estremi di fine Ottocento – reso evidente dalla Figura 1 –non è una tendenza universale, ma caratteristica di pochi paesi oltre al nostro. Da metà anni Novanta, grazie alle statistiche disponibili sul gettito dell’imposta di successione in Italia, possiamo tentare una stima più precisa (cfr. P. Acciari e S. Morelli, “Wealth transfers and net wealth at death: Evidence from the Italian inheritance tax records 1995–2016”, NBER 2020) non solo della quota di ricchezza ereditata – cresciuta da meno dell’8% al 15% del Pil – ma anche della concentrazione crescente di questa ricchezza (P. Acciari, F. Alvaredo, S. Morelli, “The Concentration of Personal Wealth in Italy 1995–2016”, Journal of the European Economic Association, 2024) nelle mani dello 0.1% più ricco. Dal 1995 al 2016, questo gruppo di persone relativamente piccolo (50 mila persone) ha raddoppiato la propria quota – dal 5,5% 9,3% – mentre la quota di ricchezza in possesso della metà più povera degli italiani è crollata dall’11,7% al 3,5%. Non è solo un fatto relativo: in termini assoluti, la ricchezza media reale di questa metà più povera si è contratta a 27.000 a 7.000 euro.

Figura 1: Il peso della ricchezza e dell’eredità sull’economia italiana, 1861-2021

Fonte: elaborazione di Gabbuti e Morelli (2025) su dati di Acciari e Morelli (2022), Vecchi (2017) e Wid.world

Dall’analisi dell’andamento del rapporto tra ricchezza e redditi come punto di partenza nell’osservazione dell’andamento della disuguaglianza in Italia, l’attenzione della ricerca si sposta sul tema delle disuguaglianze salariali, partendo dalle classi sociali come strumento imprescindibile alla comprensione delle disuguaglianze. Armanda Cetrulo e Maria Erica Virgillito affrontano questo tema, riprendendo l’impianto teorico del sociologo statunitense Erik Olin Wright, studioso della stratificazione sociale e interessato a esplorare possibili alternative al capitalismo. Partendo dalla considerazione delle diverse posizioni nella forza lavoro e dei differenti gradi di potere occupazionale, già analizzata in ricerche precedenti (Cfr. A. Cetrulo, A. Sbardella, M. E. Virgillito, “Vanishing social classes? Facts and figures of the Italian labour market”, Journal of Evolutionary Economics, 2023, e “L’economia politica delle classi sociali: lavoro operaio e lavoro manageriale nell’Italia delle diseguaglianze”, Economia&Lavoro, 2024), Cetrulo e Virgillito mettono in evidenza la palese esplosione dei divari tra lavoratrici e lavoratori in Italia, così come tra redditi manageriali e redditi operai (v. Figura 2). Al divario crescente tra le due tipologie di retribuzione si aggiunge il divario in termini di “potere occupazionale”, misurato attraverso un indice che valuta funzioni di pianificazione, organizzazione e controllo. Solo per manager, imprenditori e legislatori i valori sono positivi, mentre nelle altre professioni – in cui, non a caso, le donne sono più pesantemente segregate – l’influenza più che essere esercitata è subìta.

Figura 2: Rapporto tra le retribuzioni medie delle macro-categorie professionali in Italia, 1983-2018

Fonte: elaborazioni di Cetrulo e Virgillito (2025) su dati INPS-LOSAI.

Le disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro tornano nell’analisi di Michele Bavaro già curatore del rapporto del Forum Disuguaglianze su I lavoratori e le lavoratrici a rischio di bassi salari in Italia e,di Giulia Mancini, autrice di studi importanti sulla partecipazione femminile alla forza lavoro dall’Unità ad oggi (ad es., G. Mancini, “Women’s Labor Force Participation in Italy, 1861-2011”, Rivista di storia economica, 2018). Dopo una riflessione sulla multidimensionalità che caratterizza anche queste disuguaglianze, Bavaro e Mancini si concentrano sul tema – peraltro di grande attualità politica – di cosa ci sia dietro la “mera” partecipazione al lavoro, e cioè la combinazione di segregazione delle donne in occupazioni a basso salario, con l’impossibilità di lavorare il numero di ore necessario a raggiungere paghe sufficienti. Se infatti le serie storiche sul lavoro femminile, con tutti i limiti ben noti, sfatano diversi miti sulle donne che non avrebbero mai lavorato, il tasso di partecipazione femminile è oggi molto basso (52% contro 70% degli uomini) – e questo vale sia in prospettiva storica, che in termini comparati, almeno tra i paesi OCSE. Sebbene il divario salariale orario tra donne e uomini sia in Italia tra i più bassi d’Europa (3,3%), ad aggravare la condizione delle donne nel mercato del lavoro italiano è l’estrema segregazione occupazionale, con quasi la metà delle donne concentrate in sole cinque professioni – addette alle funzioni di segreteria, insegnanti, addette alle vendite, addette ai servizi alla persona, addette alle pulizie. Dunque, nonostante l’apparente equità delle paghe orarie, il 38% delle donne (contro il 26% degli uomini) si trova in condizione di povertà relativa, guadagnando meno del 60% del salario mediano. L’incidenza del part-time involontario tra le lavoratrici è cresciuta dal 10% del 1990 al 32% del 2023 – la crescita più ampia tra le nazioni europee – mentre l’impegno nel lavoro di cura non retribuito è di oltre cinque ore al giorno, contro meno di due per gli uomini. Considerata la scarsità di asili nido e servizi per l’infanzia, non sorprende che la nascita di un figlio implichi per le donne un declino permanente della condizione economica.

Allargando l’analisi alla totalità dei redditi – in particolare, utilizzando la recente ricostruzione per l’Italia dei cosiddetti Distributional National Accounts (DINA) (cfr. D. Guzzardi, E. Palagi, A. Roventini, A. Santoro, “Reconstructing Income Inequality in Italy: New Evidence and Tax System Implications from Distributional National Accounts “, Journal of the European Economic Association, 2024), combinata con analisi recenti sulle dichiarazioni IRPEF (cfr. D. Guzzardi, S. Morelli, “A New Geography of Inequality: Top Incomes in Italian Regions and Inner Areas”, Stone Center on Socio-Economic Inequality WP No. 88, 2024), e con l’evidenza storica disponibile sui percentili più elevati e sull’intera distribuzione (Cfr. G. Vecchi, Measuring Wellbeing, Oxford University Press 2017) – il quadro non migliora. Come mostrano, Demetrio Guzzardi e Roberto Iacono, analizzando i redditi compresi nella quota detenuta dall’1% più ricco, la concentrazione del reddito in Italia, dopo un calo sostenuto negli anni Settanta, è andata crescendo sia negli anni Ottanta, quando la nostra economia ancora correva, sia nei successivi decenni di stagnazione. Tra il 1980 e il 2021, la quota del percentile più ricco è cresciuta dal 6 al 12%, e il suo reddito reale è lievitato dell’87%, mentre al 90% più povero è andato appena l’8%. Le crisi, da ultima quella del Covid, non hanno rappresentato un’eccezione, anzi. L’analisi territoriale mostra che le disparità dipendono soprattutto da differenze interne alle regioni più che dalla frattura Nord-Sud. Inoltre, sulla base degli studi sulla disuguaglianza di composizione dei redditi italiani (cfr. R. Iacono, M. Ranaldi, “The Evolution of Income Composition Inequality in Italy, 1989–2016”, Review of Income and Wealth, 2023), si evidenzia la crescente importanza dei redditi da capitale – in particolare quelli immobiliari – nella struttura dei redditi, con un peso crescente anche tra i ceti medi.

Come spiegano la storica economica Giuliana Freschi e l’economista Francesca Subioli, la mobilità sociale, dopo aver raggiunto il suo massimo nei decenni successivi del secondo dopoguerra (cfr. G. Freschi, “A social elevator? Occupational mobility in Italy, 1950-1970”, Rivista di storia economica, 2023) – è andata diminuendo fortemente per le coorti più giovani (cfr. F. Subioli, M. Raitano, “When mobility matters: a look at earnings dynamics across Italian generations”, Economica, 2025); forse non casualmente, proprio mentre crescevano le disuguaglianze. Da questo punto di vista, l’Italia è persino più immobile di quanto ci si potrebbe aspettare – tra le peggiori in Europa – visto che i tassi di trasmissione intergenerazionale sono comparabili a quelli di paesi molto più diseguali come Regno Unito e Stati Uniti. Anche in questo caso, la situazione è ben diversa andando dal Nord – dove si registrano tassi di mobilità “scandinavi” – al Sud, non solo più povero, ma decisamente più immobile: una vera e propria “Curva del Grande Gatsby” dentro l’Italia stessa.

Marco Ranaldi prova a collocare queste tendenze nella più ampia cornice delle disuguaglianze globali (cfr. M. Ranaldi, “Global Perspective on Italian Capitalism”, Stone Center on Socio-Economic Inequality WP No. 85, 2024). Contrariamente a alcune narrazioni ottimistiche, da questa prospettiva le cose anziché migliorare peggiorano: se le disuguaglianze globali si sono ridotte, ciò non ha impedito la creazione di una classe globale di «super-ricchi», che – assieme alle evoluzioni del quadro internazionale –rischia di minare seriamente quella riduzione. Allo stesso tempo, il declino italiano si traduce in uno spaventoso arretramento della maggior parte delle lavoratrici e lavoratori all’interno della distribuzione globale, come mostra la Figura 3, che mostra come diversi gruppi di percettori di reddito da lavoro italiani si posizionino nel tempo nella “classifica” globale. Se il percentile più ricco vede sostanzialmente invariata l’appartenenza all’elite globale, lo stesso non si può dire per i gruppi via via successivi – con il percentile 30 che nel 1990 ancora apparteneva al decile globale più ricco, ed è oggi a pieno titolo retrocesso a “classe media” globale. Anche in questo caso, però, a qualcuno va meno peggio: gli italiani più ricchi, a partire dai detentori di redditi da capitale, mantengono le posizioni di privilegio, anche rispetto al resto del mondo.

Figura 3: I redditi da lavoro italiani nella distribuzione globale, 1989-2020

Fonte: Ranaldi (2024).

Infine, Matteo Coronese ed Elisa Palagi mostrano come la sfida delle disuguaglianze non sia scollegata da quella, altrettanto urgente, del cambiamento climatico e di una giusta transizione ecologica (cfr. E. Palagi, M. Coronese, F. Lamperti, A. Roventini, “Climate change and the nonlinear impact of precipitation anomalies on income inequality”, PNAS, 2022). Al contrario: sono infatti diseguali sia il contributo delle diverse classi sociali alle emissioni responsabili del cambiamento climatico – con i più ricchi che, per via delle loro scelte di consumo e di investimento, fanno la parte del leone (cfr. L. Chancel, “Global carbon inequality over 1990–2019”, Nature Sustainability, 2022) – sia le conseguenze – molto più dure per i più poveri. L’1% più ricco in Italia emette 22 volte più CO2 del 10% più povero, ma rimane immune in seguito all’aumento di un grado della temperatura; diversamente, il quartile più povero perde quasi il 3%, come si vede dalla Figura 4, che riporta appunto l’impatto di diverse tipologie di eventi climatici sulla crescita del reddito del 25 e il 50% più povero, e dell’1% più ricco. Il cambiamento climatico è insomma un vero e proprio fenomeno classista, a prescindere dalle politiche introdotte per contrastarlo: anche per questo la lotta alle sue conseguenze richiederà di redistribuire risorse, opportunità e potere.

Figura 4: Distribuzione degli impatti da eventi climatici in Italia

Fonte: elaborazione di Coronese e Palagi (2025) – a cui si rimanda per i dettagli – sulla base del lavoro di Guzzardi e coautori, in progress.

Nel complesso, la situazione italiana è dunque preoccupante: siamo un paese diseguale – più di molti paesi simili e più di dieci, venti o quarant’anni fa. Un paese in cui la crescita spropositata di ricchezza ed eredità si associa alla forte vulnerabilità alla crisi climatica; in cui la stagnazione decennale di redditi e salari si è tradotta in una perdita spaventosa di posizioni nella distribuzione globale del reddito.

Mentre i salari stagnano, aumentano molto le disuguaglianze di potere e le fratture di genere; inoltre, dopo la breve eccezione degli anni del miracolo economico, la mobilità sociale è in picchiata, tra le più basse dei paesi OCSE. Abbastanza per invocare una politica di serio contrasto alle disuguaglianze – a partire da un lato, da misure volte a ridare potere (contrattuale, e anche d’acquisto) al lavoro, come il salario minimo, che come abbiamo visto seppur brevemente, avrebbero al contempo un impatto “di classe” ed uno “di genere”; e dall’altro, da un complessivo ripensamento del nostro fisco, verso la tassazione della ricchezza e delle rendite, quindi non (sol)tanto da una “patrimoniale”, da aggiungere ad un sistema fondamentalmente regressivo e sbilanciato verso i redditi da lavoro. Non ci sono tuttavia risposte semplici: le disuguaglianze economiche nel nostro paese sono radicate e collegate e, come mostra quanto si è appena detto sulla questione climatica, è necessario metterle seriamente al centro dell’analisi e dell’elaborazione delle proposte politiche, per far sì che le misure dirette a favorire la transizione ecologica siano socialmente accettate e supportate.