L’ANZIANITA’ DEGLI IMPRENDITORI ITALIANI: UN PROBLEMA DA AFFRONTARE

Il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenta un problema molto serio per le vaste conseguenze che può avere. Un problema che investe la maggior parte dei Paesi industrializzati, ma che in Italia è ancora più grave con una popolazione residente scesa al di sotto dei 59 milioni di abitanti.

L’invecchiamento della popolazione si riflette sull’età degli imprenditori italiani che risulta in sensibile aumento. Generalmente gli imprenditori anziani sono meno portati all’innovazione, alla digitalizzazione e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali. Sono invece le imprese guidate da giovani imprenditori quelle maggiormente proiettate verso i settori all’avanguardia tecnologica.

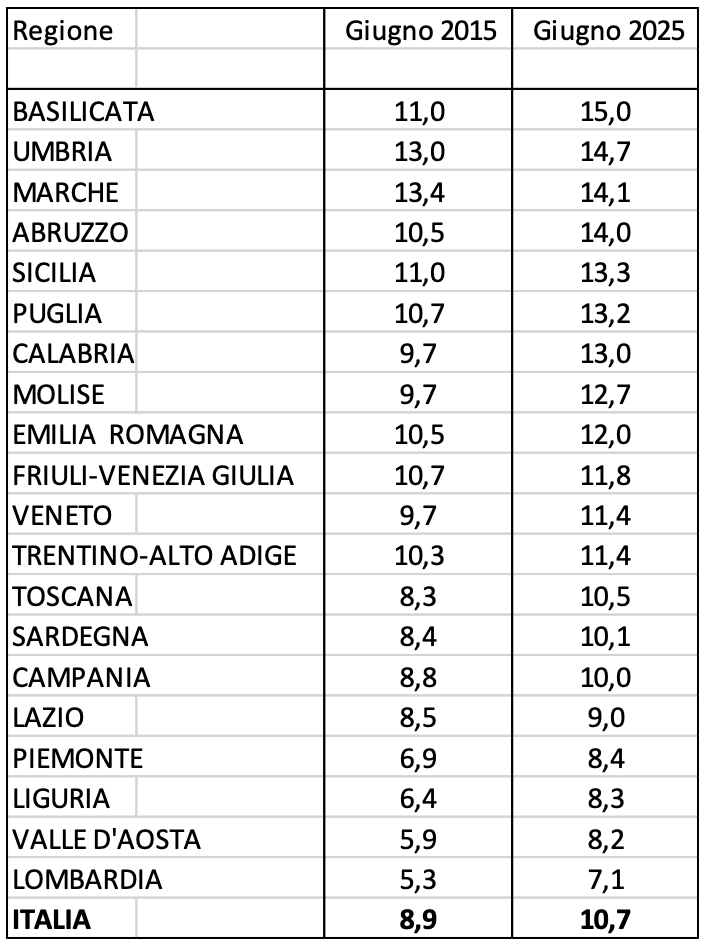

Secondo un’Indagine di Unioncamere-InfoCamere dell’agosto 2025 tra il 30 giugno 2015 e il 30 giugno 2025 si sarebbe verificato un aumento di quasi 25mila unità degli imprenditori over 70 alla guida delle micro-imprese italiane a fronte di una diminuzione di 300mila unità dei titolari di imprese individuali. La quota di imprenditori over 70 si sarebbe così posizionata alla fine di giugno 2025 al 10,7% sul totale degli imprenditori rispetto all’8,9% alla fine di giugno 2015 (Tabella 1). Il fenomeno è particolarmente accentuato nel Sud: Basilicata (con il 15% di imprenditori anziani), Abruzzo (14%), Sicilia (13,3%), Puglia (13,2%), Calabria (13%). La regione con gli imprenditori meno anziani è la Lombardia la cui quota di imprenditori over 70 risulta pari al 7,1% al 30 giugno 2025 (era il 5,3% il decennio precedente).

Tabella 1: Quota % imprenditori over 70 sul totale

Fonte: ns. elaborazioni su dati Unioncamere, agosto 2025

Il settore dove il fenomeno appare più marcato è l’agricoltura: un titolare su tre (28,3%) ha infatti almeno 70 anni. Seguono le attività estrattive (50,7%), la fornitura di energia (20,1%) e l’artigianato manifatturiero (9,6%). In fondo alla classifica, i comparti più innovativi come ICT (4,2%) e consulenza (4,9%).

L’invecchiamento dei titolari riflette una doppia dinamica: da un lato la minore propensione dei giovani a creare nuove imprese, dall’altro il rallentamento del ricambio generazionale nelle imprese già esistenti.

Per quanto riguarda il primo aspetto non si può non guardare con preoccupazione al declino della propensione imprenditoriale avvenuto in Italia dall’inizio di questo secolo. Nel 2005, secondo Movimprese, erano nate in Italia 421.291 imprese, mentre 324.603 avevano chiuso i battenti, con un saldo positivo di 96.688 unità. Nel 2024 le nuove imprese scendono a 322.835 a fronte di 285.979 chiusure. Il saldo rimane positivo (36.856), ma in forte calo rispetto a venti anni prima, con un trend in cui il tasso di natalità delle imprese appare in progressivo declino. In particolare, le nuove imprese dirette da imprenditori under 35 sono scese dal 34,2% del 2012 al 29% del 2023 sul totale delle imprese (R. Benini, L’imprenditorialità degli italiani e le difficoltà da affrontare nel passaggio generazionale, Quaderni di ricerca sull’artigianato, 1/25).

Preoccupazioni sorgono anche quando ci si sofferma sul secondo aspetto. Nonostante l’invecchiamento progressivo degli imprenditori, il tema relativo al passaggio generazionale è poco e male affrontato, come confermano i risultati dell’ultimo Censimento permanente delle imprese dell’ISTAT del 2023. La percentuale di imprenditori che hanno affrontato almeno una volta un passaggio generazionale dal 2016 al 2022 è risultata, infatti, pari ad appena l’1,5%, in flessione rispetto agli anni precedenti, con quote leggermente più alte tra le aziende di medie e grandi dimensioni (Figura 1).

Figura 1: Quote percentuali di imprese controllate da una persona fisica o famiglia che dal 2016 al 2022 hanno affrontato almeno un passaggio generazionale

Fonte: Istat, Censimento permanente sulle imprese, 2023

Un po’ più elevata, ma sempre modesta (pari al 7,9%), appare la quota di imprenditori che ritiene di affrontare il problema del passaggio generazionale entro il 2025. Il problema sembra essere più sentito dalle imprese con 50-99 addetti (15,3%) e da quelle con 20-49 addetti (14,7%).

In realtà, il tema della successione di impresa, oltre a non essere affrontato dagli imprenditori, è assente sia dall’Agenda dei policy-makers sia dalle riflessioni degli economisti. Indubbiamente il passaggio generazionale rappresenta uno dei momenti più cruciali della vita aziendale soprattutto in Paesi, come l’Italia, caratterizzati da una struttura produttiva formata in gran parte da imprese di piccola e media dimensione a conduzione familiare. Il fenomeno è importante sia sotto l’aspetto economico sia sotto quello culturale e psicologico. La successione di impresa infatti coinvolge, da una parte, l’imprenditore “anziano” che spesso non lascia volentieri le redini del comando e, dall’altra, i figli/familiari, quando ci sono, che non sempre hanno le attitudini necessarie o semplicemente desiderano intraprendere altri percorsi. L’impresa rappresenta spesso la sintesi di una vita di sacrifici, di un progetto che coinvolge l’imprenditore-fondatore fin dalla sua nascita e gran parte dei propri familiari. La decisione di lasciare il testimone aziendale non è mai agevole. Di conseguenza, possono crearsi strade alternative: l’affidamento dell’impresa a manager esterni, la decisione di venderla, infine quella di porla in liquidazione.

In ogni caso in un passaggio imprenditoriale <<non si eredita soltanto un capitale, si eredita soprattutto una cultura, una mentalità, un modo di concepire il lavoro e l’impegno. Se questo patrimonio immateriale non viene trasmesso insieme a quello economico, il rischio è che l’impresa perda la sua spinta vitale>> (A. Martini, La memoria, lo sforzo e il futuro delle imprese familiari, Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2025).

Inoltre, un’impresa efficiente deve essere considerata un bene comune, appartenente anche all’intera collettività, al territorio con cui “incrocia” relazioni, accordi, strategie, e come tale merita di essere salvaguardata. Per questo motivo occorrerebbe evitare che il momento della successione porti a una crisi d’impresa. In tale ottica si possono avanzare alcuni suggerimenti di policy finalizzati arendere il trasferimento dell’impresa meno traumatico, avendo come obiettivo fondamentale la trasmissione in buone mani del know how imprenditoriale accumulato in anni di lavoro, che non va assolutamente disperso. Nel passaggio, infatti, dovrebbe sempre essere assicurato che chi prende in mano l’impresa abbia le effettive capacità imprenditoriali di dirigerla.

Innanzitutto sarebbe opportuno prevedere agevolazioni e incentivi fiscali a favore delle imprese che decidano di aprire il proprio capitale per consentire la successione. Oltre a garantire la prosecuzione dell’attività, ciò favorirebbe una maggiore capitalizzazione dell’impresa, irrobustendola finanziariamente. In tal senso si è pronunciato anche il recentissimo Rapporto annuale sulla produttività del CNEL dello scorso 10 settembre: <<Per quanto attiene il tema dei passaggi generazionali, appare necessario riformare quanto prima la fiscalità relativa alle successioni e alla trasmissione delle quote di proprietà famigliare, al fine di eliminare i disincentivi fiscali all’apertura del capitale e alla cessione del controllo, coerentemente con quanto proposto dal Libro Verde ‘Made in Italy 2030’, senza che però siano stati identificati target legislativi precisi o una tempistica mirata al riguardo>>.

Altri interventi potrebbero riguardare, da un lato, l’istituzione di Punti di contatto presso le Associazioni di categoria e/o le Camere di Commercio e, dall’altro, la formazione. I primi potrebbero facilitare l’incontro tra domanda (chi vuole acquisire la quota di controllo di una impresa) e offerta (chi la vuole cedere). L’obiettivo principale sarebbe quello di affiancare gli imprenditori intenzionati a cessare l’attività da soggetti esterni interessati ad acquistare l’azienda che abbiano le capacità per dirigerla. Presso tali Punti di contatto potrebbero operare consulenti/temporary manager rigorosamente selezionati (prevedendo specifici voucher) al fine di sostenere e accompagnare l’imprenditore entrante e quello uscente nella delicata fase di passaggio dell’attività aziendale. Riguardo alla formazione, si potrebbero organizzare presso le Associazioni di categoria e le Camere di Commercio corsi specifici per i cedenti e i successori al fine di fornire le conoscenze e gli strumenti per programmare e attuare il processo di trasferimento, nonché per aiutare il titolare di azienda a fare la scelta migliore, tenendo conto delle attitudini personali e dei reali desideri dei propri figli/parenti e, in caso di mancanza di eredi, individuando i “giusti” acquirenti.

Nel contempo, il mercato sta cercando soluzioni alternative nell’ambito del private capital. Un esempio sono i Search Fund, veicoli di investimento creati per acquisire società sane, solitamente con un fatturato tra i 5 e i 30 milioni di euro. I searcher – generalmente giovani manager – raccolgono, in una prima fase, capitali da vari investitori per fare “scouting” di imprese in vendita. Individuata la società, grazie al sostegno del Fondo che entra nel capitale aziendale il searcher ne diventa l’amministratore delegato (o assume importanti ruoli operativi), sostituendo o affiancando l’imprenditore che sta uscendo. Come nel caso del private equity, una volta che il titolare lascia l’attività, il searcher diventa imprenditore dando nuovo impulso all’impresa acquisita, mentre gli investitori vedranno restituiti i propri capitali con un buon rendimento. In Italia i “numeri” sono ancora piccoli a confronto di Paesi come Stati Uniti e Spagna, ma in sensibile crescita: nel 2024 risultano operativi 15 Search Fund che hanno concluso 10 acquisizioni (M. Longo, I Search Fund crescono in Italia, Il Sole 24 Ore, 11 settembre 2025).

Chiaramente, quando si cerca di attrarre manager e investitori esterni (attraverso Punti di contatto, ingresso di nuovi soci, Search fund ed altro), sono fondamentali due aspetti. Il primo è che, nel caso in cui il vecchio management non esca del tutto di scena, si crei un’efficace sinergia tra la vecchia e la nuova struttura. Entrambe devono dar prova di possedere la necessaria intelligenza relazionale. Il secondo aspetto, ancora più importante, è che nella trasmissione sia garantita la sopravvivenza del know how materiale e immateriale dell’azienda, che rappresenta il vero motore dell’impresa. Anche nell’interesse della collettività.

Le soluzioni per risolvere il problema della successione aziendale variano ovviamente a seconda delle imprese. Se le proposte da noi avanzate si riferiscono alle PMI familiari, diverse e più complesse appaiono le problematiche delle grandi imprese, un tema qui solo sfiorato. Così come occorre sottolineare che per certi settori, come l’agricoltura, dove il problema è più grave, si dovrebbe pensare a politiche, soprattutto fiscali, di sostegno. Un altro motivo in più per dire che anche il policy maker se ne dovrebbe occupare.