Il negazionismo climatico di Trump e gli interessi degli americani (ma solo alcuni)

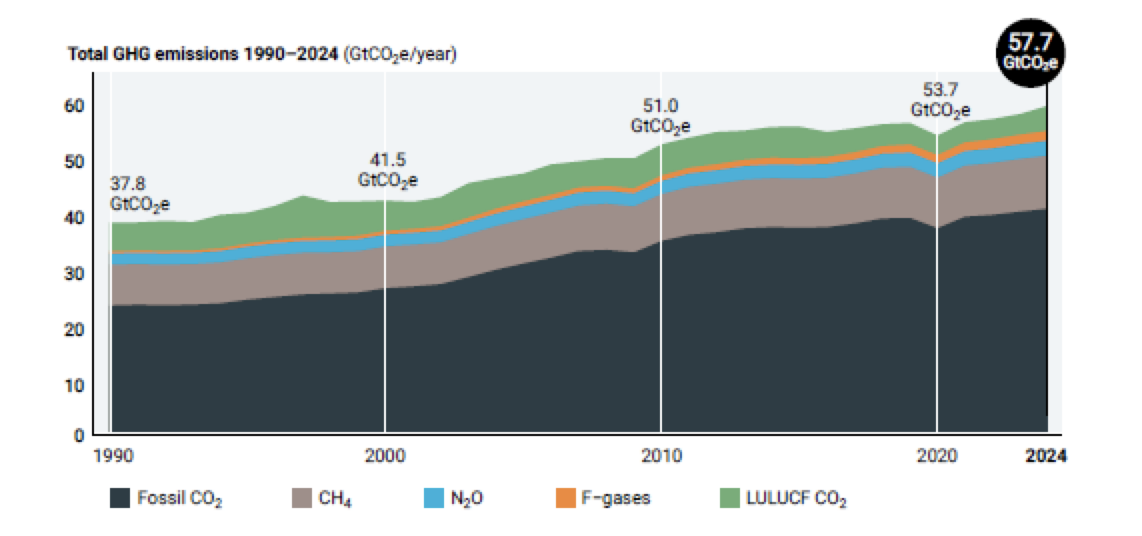

Gli accordi di Parigi del 2015 prevedevano che i paesi aderenti facessero ogni sforzo per lasciare ben al di sotto dei 2° l’incremento delle temperature rispetto all’epoca preindustriale, individuando in + 1.5° l’obiettivo preferibile. L’agenzia internazionale per l’energia (IEA) aveva tradotto l’obiettivo dell’1.5% in un sentiero capace di portare il mondo a emissioni nette pari a zero (NZE, net zero emissions) nel 2050, sentiero contrassegnato da riduzione delle emissioni e rimozione progressiva dall’atmosfera di quelle ineliminabili. Oggi le più autorevoli fonti internazionali certificano che, a emissioni costanti o con riduzioni troppo limitate, l’obiettivo non sarà raggiunto e che vi sono elevate probabilità che il riscaldamento globale si avvicini ai +3° entro la fine del secolo. E, in realtà, dagli accordi di Parigi le emissioni complessive non sono restate affatto costanti, come si vede in Figura 1, e le emissioni di CO2 hanno continuato a fare la parte del leone.

Figura 1

Fonte: Emission Gap Report (2025)

L’unica significativa riduzione si è avuta nel 2020, dovuta ai prolungati lockdown (e alla conseguente contrazione delle attività economiche) diretti a contenere la pandemia da Covid 19. Il gruppo di paesi appartenenti al G20, nel 2024, contribuivano per il 77% alle emissioni globali di gas serra (escluse quelle dovute all’uso del suolo e ai suoi mutamenti, ma inclusa l’agricoltura). I paesi più poveri, soprattutto africani, contribuivano per il 3% del totale. La Cina, grazie a una popolazione di 1.4 miliardi di persone, è il paese che contribuisce di più alle emissioni totali e che le ha viste crescere di più (ma con tassi di crescita decrescenti), subito dopo l’India. L’Unione Europea è l’unica area in cui le emissioni nel 2024 si sono ridotte rispetto all’anno precedente. Ma quanto al contributo storico all’accumulazione gli Stati Uniti battono tutti, seguiti dalla Cina, dalla stessa Unione Europea e dalla Federazione Russa.

Con il recente World Energy Outlook(2025) l’IEAha presentato un nuovo scenario NZE al 2100 che prevede il massimo scostamento da +1.5° nel 2050 (circa +1.65°), e una successiva discesa a +1.5°, appunto, nel 2100 (Figura 2). Naturalmente, precisa l’IEA, per scendere sotto +1.5° è necessario ridurre le emissioni e rimuovere CO2 dall’atmosfera fin da subito. Quello dell’IEA è uno scenario che sembra tracciato nell’aria sottile del “dover essere” più che in quella pesante del mondo in cui, sfortunatamente, ci tocca di vivere. Questo è il mondo disegnato dal testo finale del Cop 30 – tenutasi nel novembre scorso a Belem, in Brasile – che ha omesso qualsiasi riferimento alla roadmap di uscita dai combustibili fossili e merita di essere ricordato che nella riunione plenaria finale della COP la presidenza aveva perso il controllo e aveva lasciato che si sviluppasse un caotico tutti contro tutti. Il Presidente Trump aveva fatto uscire gli Usa dagli accordi di Parigi nel gennaio 2025 e, ancor prima, dando attuazione a quanto aveva annunciato già nel corso del suo primo mandato, nel 2019. Proseguendo su questa linea pochi giorni fa ha annunciato l’uscita degli Stati Uniti da oltre sessanta accordi, trattati, convenzioni e organismi internazionali, la maggior parte dei quali riguardanti il clima, inclusa la Convenzione Onu sui cambiamenti climatici del 1992 e l’IPCC (il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici), che dal 1988 conduce significativi e autorevoli studi sul climate change. Prevedibile la motivazione della Casa Bianca: “questi trattati sono contrari agli interessi degli Stati Uniti”.

Figura 2

Fonte: World Energy Outlook(2025)

La convinzione del Presidente Trump, esternata nel suo discorso del 23 settembre 2025 all’assemblea generale delle Nazioni Unite, è che “il cambiamento climatico è la più grande truffa mai perpetrata nel mondo”, e che “le fonti rinnovabili non funzionano: si tratta di energia che ci fa perdere denaro”. Ma non possono essere (solo) le stravaganti opinioni di Trump a spiegare perché l’attuale amministrazione americana consideri le politiche di contrasto del cambiamento climatico e la transizione energetica contrarie ai propri interessi (che, poco convincentemente, vengono identificati con quelli degli Stati Uniti). Proviamo a indagare un po’ più a fondo.

Una prima, parziale, spiegazione va forse ricercata nel fatto che, sebbene gli USA non siano oggi il paese che, nel suo complesso, dà il maggior contributo alle emissioni di gas serra, ogni cittadino americano contribuisce ad emettere circa 17.5 tonnellate, cioè quasi il doppio di quanto emette un cittadino cinese (9.9 tonn.) e quasi il triplo di un cittadino europeo (6.7 tonn., con qualche differenza tra paesi della UE). Solo i cittadini di Canada, Russia, Mongolia, Australia e dei paesi petroliferi della penisola arabica emettono pro-capite più degli americani. Il contributo storico e le emissioni pro-capite avevano condotto l’amministrazione Biden, nel 2021, a prendere impegni molto sostanziosi in termini di decarbonizzazione e a includerli nel nationally determined contribution (NDC). Ogni cittadino americano avrebbe dovuto sostenere uno sforzo (economico e psicologico) non indifferente per adattare e/o modificare i propri consumi. Gli Usa come tutti i paesi che hanno ratificato gli accordi di Parigi sono tenuti a presentare un documento (l’NDC, per l’appunto) che mostri i progressi compiuti e delinei i passi successivi necessari per mantenere l’aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°. L’amministrazione Trump ritiene tali passi eccessivamente costosi peri cittadini americani, tanto che l’NDC americano del 2025 non è stato presentato (così come quello russo e di altri paesi, peraltro). Con l’uscita dall’accordo di Parigi l’amministrazione americana ha revocato tutti gli impegni precedentemente presi e le politiche previste per il NDC di cinque anni fa, ancorché non pienamente attuate, verranno abbandonate. I cittadini americani (di oggi) sono stati “liberati” dal peso dell’aggiustamento: i loro “interessi” immediati appaiono protetti.

Seguendo il denaro (e il potere) si può trovare una seconda spiegazione, che consente anche di qualificare la prima e aprire la strada a ulteriori riflessioni. È arcinoto che i consumi dei ricchi contribuiscono alle emissioni di gas climalteranti molto più del consumo dei poveri, che però sopportano la maggior parte delle conseguenze di quelle emissioni. Forse è meno noto che “l’impronta di carbonio” dei più ricchi è molto maggiore se guardiamo alla ricchezza posseduta all’interno di un paese e all’estero (cioè alle attività reali e finanziarie) piuttosto che ai consumi. Come mostrato nel Climate Inequality Report(2025), curato da Lucas Chancel e Cornelia Mohren, le emissioni sono fortemente concentrate tra i ricchi, specialmente se si guarda alla proprietà degli asset. E ciò perché i più ricchi, globalmente, possiedono attività reali e finanziarie direttamente connesse a produzioni che generano elevate emissioni di gas serra.

Figura 3

Fonte: Climate Inequality Report(2025), Fig. 1.1

La Figura 3 illustra come, considerando gli asset a livello globale, il rapporto tra le emissioni di un individuo appartenente all’1% più ricco e quelle di un individuo del 50% più povero è 683 (0.41*50/0.03). Guardando al consumo, invece, il rapporto è molto più basso, pari a 75. “Le emissioni attribuibili al più ricco 1% della popolazione mondiale superano anche la sua quota della ricchezza globale, che nel 2022 era pari al 36%. Quindi le emissioni legate agli investimenti sono anche più concentrate della stessa ricchezza” (Climate Inequality Report,2025, p. 12). I più ricchi non solo hanno consumi molto più energivori dei poveri ma la loro ricchezza (ovviamente enorme rispetto a quella dei poveri) è costituita in ampia parte da proprietà diretta o indiretta (tramite gli asset manager) di imprese con produzioni la cui impronta carbonica è di molte volte superiore a quella dei titoli del debito pubblico, dei fondi pensione e delle assicurazioni, da cui sono in prevalenza composti i portafogli dei poveri o di chi ha ricchezza modesta.

Con riferimento agli Usa gli individui ricchi (top 10% e top 1%) sono proprietari di asset industriali e finanziari la cui impronta carbonica è enormemente più elevata di quella generata dagli asset posseduti dal 50% dei meno ricchi, ma anche del 40% intermedio (Figura 4). Dunque, la forte concentrazione delle emissioni, in base alla proprietà degli asset, dipende sia dal volume di asset detenuti dai più ricchi che dalla più elevata “intensità carbonica” di tali asset. Se le emissioni di gas serra (GHG) degli americani nel 50% più basso della distribuzione della ricchezza è, in media di 1 tonnellata all’anno, quella del top 15 è di 465 tonnellate, in gran parte dovute alle azioni e proprietà diretta di “business assets” (edifici, impianti, scorte, brevetti, marchi, brand reputation, ecc.).

Figura 4

Fonte: Climate Inequality Report(2025), Fig. 1.2

Va inoltre considerato che circa un terzo degli investimenti globali in energia, nel 2024, riguardava ancora le infrastrutture per le fonti fossili, sebbene in riduzione del 18% rispetto al 2015. Tali investimenti in atto sono concentrati nelle mani di poche compagnie (private e pubbliche) la cui proprietà risale agli individui più ricchi del mondo e ai grandi asset manager. Insieme ai nuovi progetti di estrazione di petrolio, gas e carbone, quegli investimenti avranno un impatto ambientale potenzialmente disastroso. Quel che più conta ai fini della nostra “indagine”, è che tutto ciò andrà a ingrossare la già consistente massa di stranded asset (investimenti incagliati), che genererebbero perdite ai super-ricchi nel caso venissero attuate rigorose politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, fino al blocco degli investimenti nelle fonti fossili. Secondo alcune stime, negli Stati Uniti il top 10% dei ricchi finirebbe per sopportare circa l’82% delle perdite da stranded asset. Sebbene il valore aggregato di tali asset rappresenti solo lo 0.4% della ricchezza netta del più alto decile, non stupisce che i ricchi facciano leva proprio su tali potenziali perdite per allontanare nel tempo le azioni più forti per la decarbonizzazione, come già evidenziato da Maurizio Franzini sul Menabò.

Negli Stati Uniti risiede il più alto numero di ultra-milionari (oltre 7 milioni di individui nel 2021) e la ricchezza degli ultra-miliardari (passati da 35 nel 2022 a 287 nel 2025) è cresciuta (secondo le stime di UBS) di più che in qualsiasi altro paese al mondo: dai 74 miliardi di dollari nel 2022 ai 684 miliardi nel 2025. E’ inoltre ben noto che gli interessi dei ricchi e, specialmente, dei super-ricchi stiano particolarmente a cuore al Presidente Trump (che, peraltro, è uno di loro, con un patrimonio stimato da Bloomberg nel 2025 sopra i 7 miliardi di dollari) e alla sua amministrazione, che proprio dai super-ricchi ottiene finanziamenti e trae idee (per così dire). Come ha scritto su Newsweek Rebecca Riddel di Oxfam Usa, nel primo anno della seconda presidenza Trump “i ricchi e i ben introdotti se la sono cavata come banditi”, ovvero hanno fatto ottimi affari. Uno dei migliori, possiamo a questo punto dire, è stato proprio il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi e da tutti gli impegni volti a contenere il cambiamento climatico, accelerando l’installazione di impianti per l’energia pulita e, allo stesso tempo, sostenendo l’elettrificazione dei consumi finali (dal riscaldamento ai trasporti, quantomeno quelli leggeri terrestri). Il problema non è dunque limitato alle abitudini di consumo dei super ricchi: non è questa la maggiore minaccia per l’ambiente. Sono, piuttosto, i loro interessi come proprietari, in varia misura, di imprese che generano rendite, più che profitti, eccezionali grazie alle fonti fossili e non mostrano alcuna intenzione di voler cambiare, magari provando a arricchirsi in altro modo e senza danni per l’ambiente. Tre postille sono necessarie a conclusione di questa breve indagine.

1) I ricchi americani non sono gli unici interessati a prolungare quanto più possibile la vita utile degli investimenti nelle fonti fossili e, più in generale, a rallentare la transizione verso le rinnovabili. Ci sono i ricchi europei, russi, cinesi, indiani, giapponesi e mediorientali; ciascun gruppo forte e capace di controllo a modo suo nel proprio paese e, facendo rete con gli altri, nel mondo intero. La differenza è che in alcuni di questi paesi (segnatamente Cina, India ed Europa) le risorse fossili sono scarse e la forte avversione a una permanente dipendenza dall’estero può spingere (e in parte ha già spinto) i governi in direzione opposta a quella degli Stati Uniti. Non a caso, nel 2025 Cina ed Europa insieme hanno fatto il 47% degli investimenti mondiali in energie rinnovabili (ma la Cina investe ancora molto nel carbone).

2) Le campagne anti-ambientali di Trump e della sua amministrazione fanno anche leva sul fatto che i poveri (che già oggi sopportano i maggiori danni dal cambiamento climatico) sono anche quelli su cui pesano maggiormente (in rapporto ai loro redditi) le politiche di decarbonizzazione basate prevalentemente sulla tassazione dei combustibili fossili (carbon tax). Queste possono rivelarsi regressive, in assenza di alternative energetiche a costi bassi per consumi che i cittadini americani (e non solo) considerano incomprimibili e simbolo del proprio benessere. Senza misure volte a favorire l’uso massiccio di energie rinnovabili nei consumi quotidiani, l’attuazione o anche il semplice annuncio di misure climate-friendly possono saldare un’alleanza difficilmente vincibile tra i più ricchi, i più poveri e il ceto medio impoverito. Il successo elettorale di Trump e delle destre in molti paesi europei è stato favorito proprio dal formarsi di queste “coalizioni” di interessi.

3) Da tali coalizioni sono per definizione escluse le generazioni future (soprattutto chi nel futuro sarà meno ricco), che dovranno sopportare i danni maggiori del cambiamento climatico. Quando Trump o altri parlano di interessi si riferiscono, oltre che a quelli personali, a quelli dei loro elettori di oggi, mentre quelli delle generazioni future sono pesantemente scontati e quindi scompaiono dall’orizzonte, come è stato recentemente sottolineato tanto da Matteo Motterlini quanto da Roberto Tamborini sul Menabò.