Al lupo! Al lupo! Narrazioni infedeli e rischi reali

“Non so cosa dirvi … tutto si decide oggi, ora… o risorgiamo o cederemo fino alla disfatta … possiamo farci prendere a schiaffi oppure aprirci la strada lottando verso la luce, possiamo scalare le pareti dell’inferno, avanzando un centimetro alla volta!” È il celeberrimo discorso motivazionale dell’allenatore (Al Pacino) in Ogni maledetta domenica (1999). Queste parole restituiscono una rappresentazione della realtà in cui incombono la paura, la competizione, il fallimento, la solitudine, il tempo che fugge…

C’è una retorica incalzante e ansiogena, fatta di bugie, mezze verità, bisogni indotti e dati in libertà. Il nemico va abbattuto. Bisogna chiudere tutto: casa, scuola, frontiere. Va conquistato l’obiettivo! Life is now! Il tostapane ci spia! Gli stranieri ci uccidono! Ci sono le scie chimiche! Il nemico è alle porte! Fuori è pericoloso! L’altro è cattivo!

L’umanità ha impiegato millenni per abbandonare lo stato di natura, per togliere dal giogo della forza le persone più deboli, per affermare il Diritto sulla prepotenza, ed ora torna l’idea che i costi del patto sociale siano insostenibili, che il valore di una persona sia il suo denaro, che la potenza di un paese si misuri in sottomarini e testate nucleari e il potere temporale delle religioni si riafferma anche nel materialista occidente.

Era il 1942 quando Lord Beveridge, tra le macerie fumanti di Londra, inventò il welfare per combattere proprio la paura fisica, l’insicurezza sociale, l’incertezza finanziaria. Un’idea di comunità in cui non è la forza ma il diritto a garantirti, non è il tuo guadagno ma la tua partecipazione che ti consegna i diritti di cittadinanza, in cui tutti possono avere una buona istruzione, ammalarsi ed essere curati, cadere e rialzarsi.

Un like messo distrattamente a una notizia equivoca, un’indulgenza dopo l’altra a comportamenti deplorevoli, una concessione ai sensi di troppo e ci abbandoniamo al sonno della ragione. Torna il machismo, tornano le crociate, il Ministero della Guerra, la deterrenza spacciata come politica di pace, le armi come soluzione, la più grande e aperta comunità della storia – il web – si chiude, si separa in gruppi, in stanze dell’eco (Pariser, 2012) e dell’odio, si radicalizzano tutti… dai partiti ai tifosi, dalla religione alla chat delle mamme. Si usa impropriamente il registro drammatico e grottesco.

Lucidamente, Arendt (1963) notava: “Mentire continuamente non ha lo scopo di far credere alle persone una bugia, ma di garantire che nessuno creda più in nulla. Un popolo che non sa più distinguere tra verità e menzogna non può distinguere tra bene e male. E un popolo così, privato del potere di pensare e giudicare, è, senza saperlo o volerlo, completamente sottomesso all’impero della menzogna. Con persone come queste, puoi fare quello che vuoi”. Messaggi negativi e informazioni false ripetute in maniera ossessiva, alimentano una visione distopica del futuro, fanno montare panico e cinismo immotivati, alimentano chiusura e diffidenza prive di evidenze, confondono.

Il terrorismo massmediatico fa leva sul deficit semantico – l’imprecisa interpretazione del segnale (Mandrone 2025) – e sull’aggiramento del principio di falsificazione (Popper 1972) – un criterio di demarcazione tra scienza e non-scienza che si basa sulla necessaria presenza di evidenze che possono confutare l’affermazione proposta – ovvero sensibilità che molto hanno a che fare con il basso livello di competenze e conoscenze della popolazione (testimoniato dagli esiti delle indagini PISA e PIAAC).

C’è un bias sistematico tra percezione e realtà: usando le parole di Massimo Troisi “io sono responsabile per quello che dico io, non per quello che capisci tu”.

Fortunatamente, possiamo utilizzare informazioni oggettive, dati amministrativi, evidenze documentabili, ovvero parametri del sistema che – come le spie della nostra auto – ci consentono di capire come stia funzionando al di là delle nostre impressioni, della vulgata social(e), della percezione personale o della sensibilità comune, frutto delle esperienze personali, del deficit interpretativo o della cronaca recente.

Vediamo qualche dato fornito dal ministero dell’Interno ed elaborato dall’Istat relativo al nostro Paese: nel 2023 si sono verificati 334 omicidi (+3,7% rispetto al 2022, ma meno della metà rispetto al 2003!). Sono state uccise 117 donne (-7,1%) e 217 uomini (+10,7%). Ben 9 autori di omicidi su 10 sono stati identificati e nell’85% dei casi sono uomini. Il 94,3% delle donne italiane è vittima di italiani, il 43,8% delle donne straniere è vittima di connazionali. Il tasso europeo è di 0,9 omicidi per 100mila abitanti (Eurostat, 2022). L’Italia ha il dato migliore (0,55), prima della Slovenia (0,62) e della Spagna (0,69), quello peggiore è della Lettonia (3,57) seguita dall’Estonia (1,5).

Dunque, molte narrazioni sulla sicurezza – “il paese è pericoloso”, “è colpa degli stranieri”, “la fanno tutti franca”, “si stava meglio una volta” – che tanto contano nella disputa elettorale non sono fedeli ai dati ufficiali.

Si usano i social media per mostrare una realtà peggiore di quella che le evidenze restituiscono. Torna il grande burattinaio, l’agitatore, il sobillatore delle masse che crea angosce e inquietudini, fobie e paranoie. Orwell lo chiamò il “Ministro della Paura”.

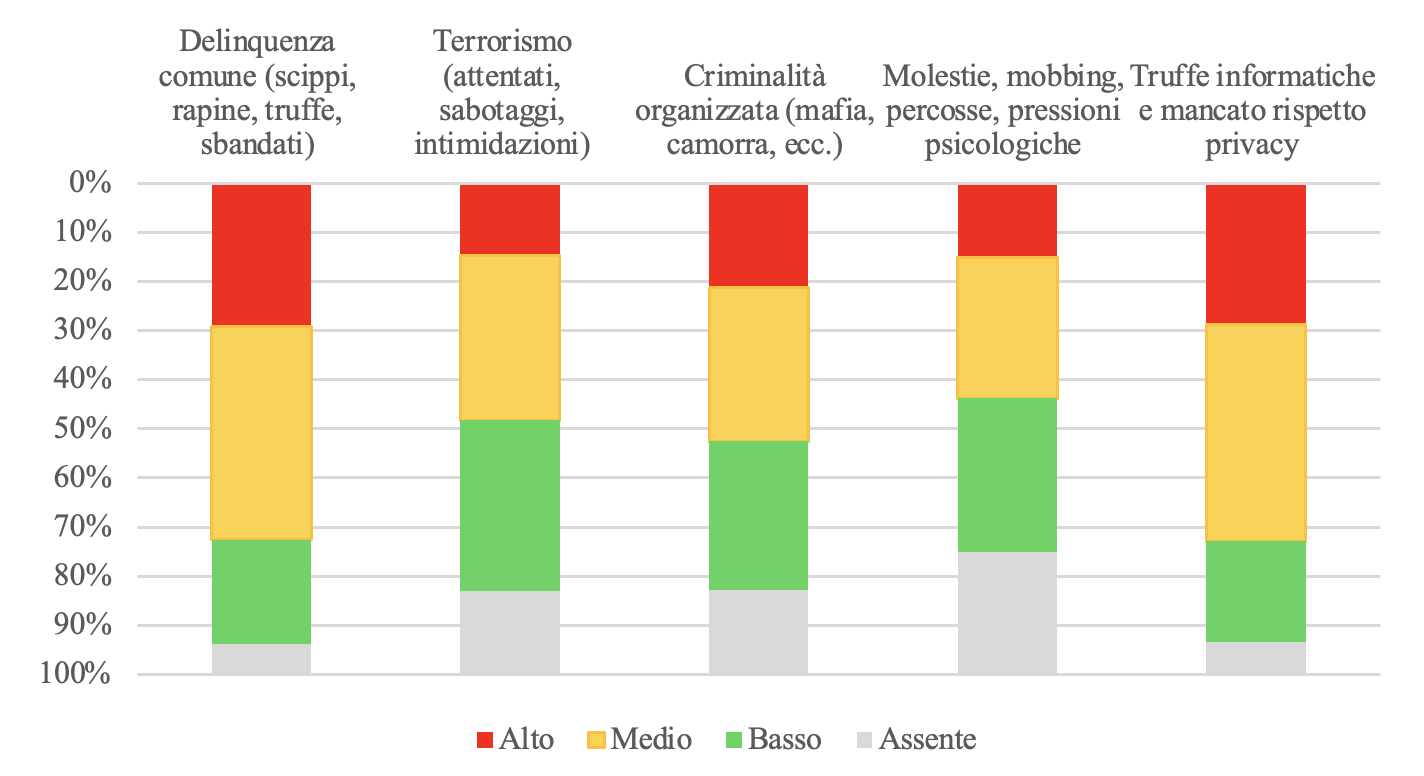

Una mappa della paura la possiamo desumere dai dati IRIS 2024, figure 1 e 2. Gli ambiti sociali e territoriali in cui più alta è la percezione di pericolo, in cui effettivamente si percepisce un rischio maggiore, in cui si leggono le informazioni dei social-media in maniera distopica riguardano le persone sole o isolate, poco istruite, poco integrate, con modeste capacità di elaborazione della complessità.

Rispetto a 5 rischi specifici, abbiamo 3 gradienti: rosso ovvero rischio elevato, giallo ovvero rischio intermedio, verde e grigio per un rischio basso o nullo. Emerge un rischio associato basso o medio per la gran parte della popolazione. Il rischio viene percepito come alto, diventando un vero e proprio disagio, una preoccupazione seria, per una quota variabile tra il 15 e il 30% dei rispondenti. Ovvero non emerge una popolazione allarmata, ma una preoccupazione diffusa.

Figura 1: Intensità percepita rispetto a 5 rischi

Fonte: Inapp IRIS 2024

Aumentiamo il dettaglio, vediamo la figura 2. Il 30% delle persone reputa alto il rischio associato al pericolo derivante dalla delinquenza comune (in particolare se si risiede in zone isolate o se si è soli, con poche relazioni sociali, infelici e di genere femminile, se si guadagna meno di 2000€ al mese) e dalle truffe informatiche (in particolar modo per i laureati, tra i giovani, le persone con livelli elevati di competenze). Il primo è un rischio analogico, il secondo digitale.

Poco più del 20% percepisce un rischio elevato legato alla presenza della criminalità organizzata (in particolare nel Mezzogiorno, nelle aree isolate e tra le persone sole).

Intorno al 15% delle persone percepisce come rilevante il rischio associato al terrorismo (soprattutto isolati, soli e disfunzionali) e alle molestie (in particolare donne, Mezzogiorno, giovani, isolati, elettori del centrodestra, chi guadagna meno di 2000€ al mese e tra le persone sole e infelici). Il primo è un rischio sociale – potremmo dire collettivo – mentre il secondo è un rischio personale – tipicamente individuale –.

Chi, manipolando le informazioni, fomenta un clima di paura, di ansia, tensione e diffidenza, crea una sorta di terrorismo mediatico la cui penetrazione, dalle evidenze esposte, è ancora mediamente bassa ma raggiunge livelli critici in sottopopolazioni socio-economicamente deboli e poco attrezzate culturalmente.

Figura 2: Livello “alto” di rischio percepito rispetto a 5 rischi per alcuni controlli

Fonte: Inapp IRIS 2024. Risposte possibili: Alto, Medio, Basso, Assente. Legenda: genere, area geografica, classe d’età, residenza, istruzione, connotazione politica, frequenza del ricorso al medico di base, reddito familiare mensile, alfabetismo, solitudine, felicità.

Quindi da un lato i dati ufficiali relativi al crimine – il segnale di pericolo – sono bassi e decrescenti rispetto al passato. Dall’altro la percezione di paura nella popolazione –risposta al segnale – è alta, in alcuni casi crescente.

Ciò vale su un piano aggregato, potremmo dire medio; invece, nei casi specifici c’è un effetto opposto: i timori – giustificati – sono spesso sottostimati perché si confondono con il rumore di fondo. Il risultato è un clima di allarme sociale elevato che tende a sottostimare il rischio individuale. È la morale della favola “al lupo al lupo!” di Esopo.

Renato Nicolini contribuì a contrastare il clima di paura degli anni ’70, facendo tornare nelle strade la cultura, la musica, il teatro e le luci dell’Estate Romana,liberando le persone dal timore reciproco. L’antidoto alla paura è la conoscenza, intesa sia come conoscersi reciprocamente sia come sapere, scienza, informazione corretta.

Servirebbe un’Estate Digitale, un clima piacevole, di solidarietà, di confronto, di allegria anche sulle pagine web che oggi grondano odio e cattiverie, sfogatoio di frustrazioni analogiche, alimentando un moltiplicatore di rabbia e paura.