Quanti figli? Tra condizioni socio-economiche e fattori culturali*

L’Italia attraversa una fase di profonda transizione demografica, caratterizzata da persistente denatalità e progressivo invecchiamento della popolazione. I dati derivanti dalle domande di Assegno Unico Universale, misura che ha raggiunto un take-up pari al 94,6% nel 2024 e che quindi rappresenta un registro molto attendibile delle nascite in Italia, offrono un’opportunità unica per analizzare i pattern riproduttivi delle famiglie italiane, superando i limiti delle indagini campionarie. Alcune analisi presentate nel XXIV Rapporto Annuale Inps, mostrano che circa metà delle madri ha un solo figlio, quattro su dieci ne hanno due, mentre appena il 10 per cento ne ha tre o più.

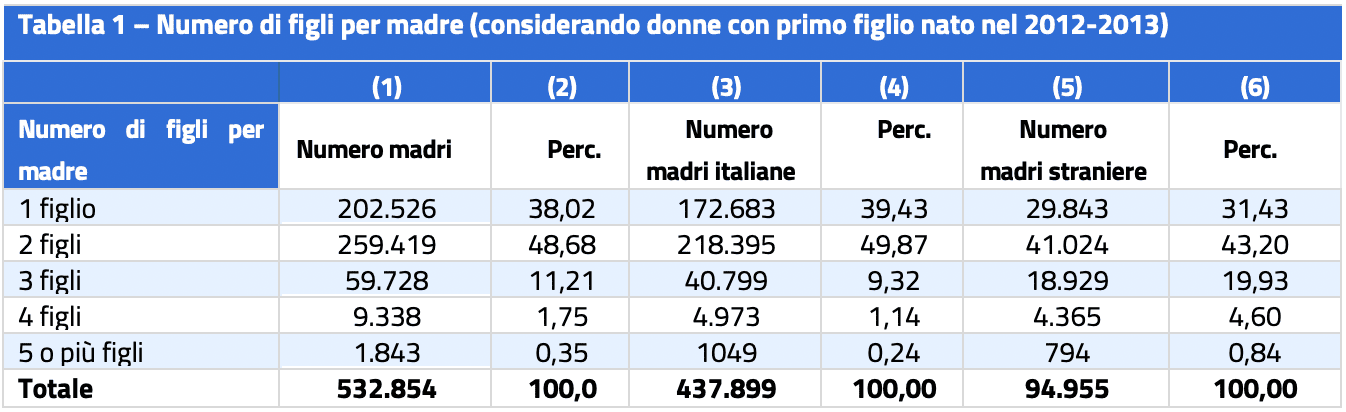

Se ci concentriamo sulle donne che hanno avuto il primo figlio nel 2012-2013 – e che quindi hanno più verosimilmente concluso il proprio percorso riproduttivo – l’immagine cambia leggermente. In questo gruppo, come si può notare dalla Tabella 1, prevalgono le madri con due figli (49 per cento), seguite da quelle con un solo figlio (38 per cento), mentre solo il 13 per cento ha tre o più figli. Non siamo dunque ancora un paese “da figlio unico”, ma il segnale è chiaro: la propensione a fermarsi presto, dopo il primo o al massimo il secondo figlio, si conferma la scelta più diffusa.

Vi sono tuttavia anche sostanziali differenze, influenzate da fattori culturali ed economici.

Il differenziale etnico-culturale. L’analisi comparativa tra madri italiane e straniere, in linea con i rispettivi tassi fecondità (1,14 vs 1,82 nel 2023, dati ISTAT), mette in luce un divario molto rilevante. Se tra le madri italiane domina il modello dei due figli (circa il 50%), tra quelle straniere la propensione ad avere famiglie più numerose è molto più marcata: quasi il 20 per cento ha tre figli e oltre il 5 per cento arriva ad averne quattro o più.

Questo differenziale ha rappresentato un elemento di resilienza per il sistema demografico italiano, attenuando quella che altrimenti sarebbe stata una contrazione ancora più pronunciata delle nascite. Il contributo delle madri immigrate ha, infatti, fornito un argine parziale alla denatalità, mitigando squilibri già evidenti nella struttura per età e nel ricambio generazionale.

La relazione reddito-fecondità. Un aspetto particolarmente interessante riguarda la relazione tra status socioeconomico e scelte riproduttive. L’analisi dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) – utilizzato in alternativa all’ISEE, che, considerando la dimensione familiare, tende a risultare sistematicamente più basso per le famiglie numerose – mette in evidenza un quadro piuttosto articolato.Nonostante per molti paesi europei, la letteratura demografica suggerisce che la tradizionale relazione inversa tra reddito e numero di figli sia ormai superata (grazie a fattori come l’aumento dell’istruzione femminile, l’accesso universale alla contraccezione, ecc.), in Italia questa tendenza non sembra ancora emergere. Le madri con più figli si contraddistinguono per condizioni economiche peggiori: le madri con un solo figlio registrano in media un indicatore della situazione reddituale (ISR) di 47.000 euro, che scende progressivamente a 39.000 euro per chi ha tre figli, e a circa 31.000 euro per chi ne ha quattro.

Tuttavia, la relazione tra reddito e numerosità non è lineare. Ciò emerge chiaramente dal Grafico 1, dove è rappresentata la distribuzione delle madri con 1, 2 e 3 o più figli (per comodità abbiamo raggruppato le ultime 3 categorie in un unico gruppo) in base all’indicatore ISR. Si osserva, infatti, una forte presenza di figli unici sia nelle famiglie economicamente svantaggiate che in quelle più benestanti (la non presentazione di ISEE indica, tendenzialmente livelli di reddito elevati, si veda ad esempio qui). Al contrario, le famiglie con tre o più figli si concentrano soprattutto nelle fasce di reddito medio-basse.

Il timing riproduttivo come variabile strategica. L’età della madre al primo figlio rappresenta una variabile cruciale nella determinazione della dimensione familiare. I dati mostrano una relazione inversa robusta. A scopo esplicativo si consideri che le madri italiane con cinque o più figli hanno avuto il primo figlio in media a 24,4 anni, contro i 30,5 anni per quelle con due figli e 34,5 anni delle donne con un solo figlio. Il pattern è ancora più accentuato per le madri straniere: 23,6 anni per chi ha cinque figli versus 26,7 anni per chi ne ha due e 31,6 anni per chi ne ha uno.

Questa evidenza sottolinea l’importanza dell’orologio biologico e dei vincoli temporali nella pianificazione familiare, elementi che assumono particolare rilevanza in un contesto caratterizzato da prolungamento dei percorsi formativi e ritardo nell’ingresso nel mercato del lavoro. Ritardare la decisione di avere un figlio incide sulla dimensione famigliare e, naturalmente, riduce anche la probabilità di poterlo avere. Come evidenziato dall’Istituto Superiore di Sanità, è questa una delle principali cause di infertilità, che colpisce il 15% delle coppie in Italia.

La geografia della numerosità dei figli. L’analisi territoriale rivela pattern di differenziazione geografica che riflettono la persistenza di modelli culturali, opportunità economiche e dotazioni infrastrutturali eterogenei. Le madri con figlio unico si concentrano prevalentemente nel Nord-Ovest (Piemonte, Lombardia, Liguria) e in Sardegna, mentre le famiglie con due o più figli mostrano maggiore frequenza nel Mezzogiorno e in alcune aree del Nord-Est. Le famiglie più numerose (tre o più figli) presentano una distribuzione particolarmente concentrata in specifiche regioni meridionali (Sicilia, Calabria, Puglia) e in alcune aree alpine.

Questa geografia della numerosità dei figli ha alla base una combinazione di fattori culturali e economici, accesso ai servizi e composizione della popolazione residente. Al Nord, ad esempio, la presenza di madri con più di tre figli è legata anche alla maggiore incidenza di donne straniere, a un sistema di welfare più strutturato e a un contesto economico più solido. Al Sud, invece, il modello della famiglia estesa e tradizionale continua a prevalere.

Tutto ciò mostra quanto il fenomeno in esame sia complesso e quanto sia necessario un approccio integrato: politiche di sostegno alla famiglia dovrebbero andare di pari passo con interventi sul mercato del lavoro, capaci di affrontare le cause della posticipazione delle scelte riproduttive: aumento dell’occupazione femminile (in Italia il tasso di occupazione femminile è di oltre 12 punti inferiore rispetto alla media UE), potenziamento dei servizi alla prima infanzia, miglior bilanciamento tra vita privata e lavoro e dei carichi famigliari tra padri e madri attraverso un uso più equo dei congedi. Sono solo alcune policy di un piano che dovrebbe essere più ampio, sistemico e strutturale, in grado di rispondere alle esigenze e ai desideri di chi vorrebbe avere figli o vorrebbe averne di più (in un recente Report di Fondazione per la Natalità in collaborazione con ISTAT è emerso che quasi il 70% dei giovani intervistati desidererebbe dei figli e di questi l’80% ne vorrebbe due o più). Al tempo stesso, è cruciale valorizzare il contributo demografico delle famiglie immigrate.

Non esistono soluzioni semplici: definire strategie realmente efficaci rappresenta una sfida aperta e decisiva per il futuro del Paese.

* Le opinioni espresse sono da attribuire esclusivamente agli autori e non impegnano in alcun modo l’Istituto di appartenenza. L’articolo è pubblicato in contemporanea su lavoce.info.