Incertezza e prevedibilità degli affari aziendali: cosa suggeriscono le indagini qualitative Istat sulle imprese manifatturiere?

La complessità e l’incertezza sono due “variabili” che stanno caratterizzando sempre più il presente scenario macroeconomico, internazionale e nazionale, frenando, da una parte, le strategie di investimento degli imprenditori e le decisioni di spesa dei consumatori e, dall’altra, rendendo più difficile il compito dei Decisori pubblici nell’interpretare e, quindi, cercare di correggere, i mutamenti strutturali e congiunturali. Nel contempo, l’esplosione di informazioni e fake news, spesso contradditorie e difficilmente verificabili, crea una diffusa “ignoranza oggettiva”. All’interno di questo scenario, “tanto l’incertezza irrisolvibile (ciò che non si può sapere) quanto l’incompletezza delle informazioni (ciò che si potrebbe sapere ma non si sa) rendono impossibile arrivare a una perfetta previsione” (D. Kahneman, O. Sibony, C.R. Sunstein, Rumore, Un difetto del ragionamento umano, UTET, 2021).

In altri termini, l’incertezza è attribuibile all’interagire di una serie di fattori, tra i quali è particolarmente rilevante la mancanza di informazioni complete o affidabili riguardo a eventi futuri. A differenza del rischio, che può essere quantificato probabilisticamente, l’incertezza coinvolge variabili imprevedibili o sconosciute. Numerosi sono stati gli studi che hanno cercato di quantificarla. Tra i più noti, la ricerca condotta da S. C. Baker, N- Bloom, S. J. Davis, (“Measuring economic policy uncertainty”, The Quarterly Journal of Economics, 2016) che ha proposto un Indicatore dell’incertezza legato alle politiche economiche e fiscali di un Paese basato sull’analisi di notizie di stampa, annunci governativi e altri documenti ufficiali. Un valore più alto di questo Indicatore segnala una maggiore incertezza sulle future politiche economiche con effetti negativi sugli investimenti e, in generale, sulla crescita economica.

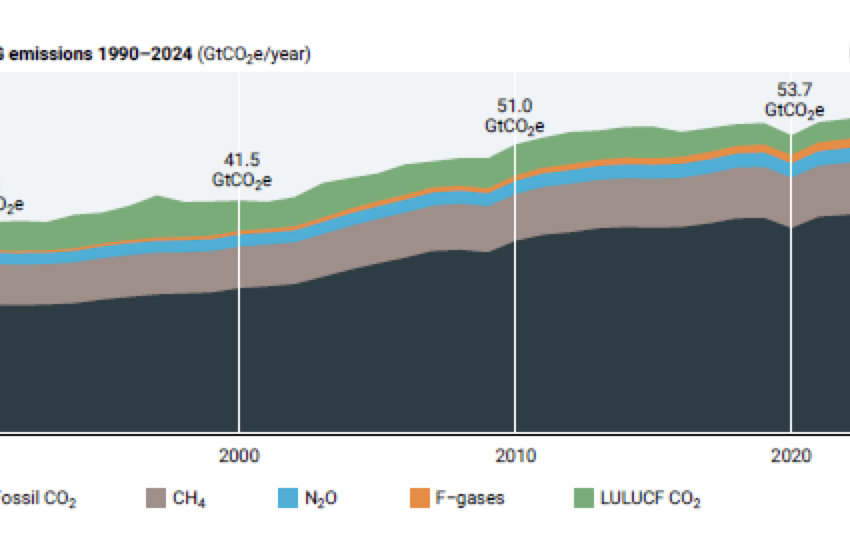

Esaminando l’andamento di questo Indicatore relativamente all’Italia e all’Europa, emerge un aumento dell’incertezza, soprattutto a partire dall’ultimo trimestre del 2024 (Figura 1).

Figura 1: Indicatore di incertezza economica e politica

Fonte: www.policyuncertainty.com

Nel contempo, molti lavori convergono nell’evidenziare un impatto negativo dell’incertezza sulle decisioni di investimento (si vedano L. Guiso, G. Parigi, “Investment and demanduncertainty”, Temi di Discussione del Servizio Studi della Banca d’Italia, n.289, 1996; N. Bloom, “The impact of uncertainty shocks”, Econometrica, 2009; D. Li, Y. Sun, “The impact of uncertainty on investment: empirical challenges and a new estimator”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2024).

Il presente contributo intende analizzare, sulla base delle Indagini qualitative sulle imprese manifatturiere condotte mensilmente dall’ISTAT, la correlazione tra l’incertezza e il livello di difficoltà nel prevedere da parte degli imprenditori l’andamento a breve termine dei propri affari aziendali. Queste Indagini, che sono condotte da più di cinquanta anni dai principali Paesi europei, rappresentano un utile ed agile strumento per seguire l’evoluzione congiunturale di un sistema economico. Esse si articolano in un insieme ampio di domande relative a valutazioni ex post sull’andamento ed ex ante sulle tendenze di una serie di variabili riguardanti la situazione personale (nel caso dei consumatori) e aziendale (nel caso delle imprese operanti nei vari comparti produttivi).

Utilizzando alcune serie tratte dalle Indagini sulle imprese manifatturiere, si è cercato di costruire un Indicatore di incertezza, basandoci su una nostra precedente ricerca volta a definire un Indicatore anticipatore degli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto (P. Carnazza, “A leading Indicator of Equipment Investment Demand in the Italian economy”, in K.H. Oppenlander, G. Poser, Social and structural change consequences for Business Cycle Surveys, Selected Papers presented at the 23rd Ciret Conference, Helsinki, 1997).

La costruzione di questo indicatore si è basata su un consolidato impianto teorico nell’ambito della vasta letteratura relativa all’irreversibilità degli investimenti (tra tutti si veda A. Dixit, R. Pindyck, “Investment under uncertainty”, Princeton University Press, 1994) secondo la quale l’acquisto di nuovi beni capitali, nell’ipotesi in cui tale scelta non si rivelasse soddisfacente, può lasciare l’impresa con un eccesso di capitale per un periodo di tempo prolungato. All’interno di questi modelli, le “cattive notizie” sembrano assumere un ruolo rilevante nell’impedire la realizzazione di un progetto di investimento. In particolar modo, come evidenziato da B.S. Bernanke (“Irreversibility, uncertainty and cyclical investment”, Quarterly Journal of Economics, February 1983), “that of possible future outcomes, only the unfavourable ones have a bearing on the current propensity to undertake a given project”. Sulla base di queste indicazioni, nel nostro lavoro, erano state analizzate alcune serie qualitative tratte dall’Indagine mensile sulle imprese manifatturiere tra cui le risposte (espresse, in termini percentuali, “favorevoli”, “stazionarie”, “negative”) riguardanti le aspettative degli imprenditori sull’andamento della domanda, della produzione e dell’economia in generale a 3-4 mesi. Successivamente, erano stati costruiti – per un intervallo temporale abbastanza esteso – tre indicatori di incertezza espressi come l’inverso della percentuale di imprese che ha formulato aspettative stabili e favorevoli sull’evoluzione della domanda, della produzione e dell’economia in generale: un aumento (diminuzione) di questi Indicatori segnala una diminuzione (aumento) di incertezza. Questi indicatori potrebbero essere considerati più propriamente come “indicatori di pessimismo” ma, a sua volta, un maggiore pessimismo percepito dagli imprenditori può riflettere un aumento di incertezza.

Sulla base dei risultati derivanti da alcuni approcci statistico-econometrici adottati all’interno della nostra ricerca, l’Indicatore relativo al grado di incertezza sul futuro andamento della produzione aveva evidenziato una più elevata correlazione con la domanda di beni di investimento in macchinari rispetto all’indicatore di incertezza sull’ evoluzione della domanda e dell’economia in generale a tre-quattro mesi. Di conseguenza, l’indicatore scelto era stato aggregato insieme ad altre variabili (giudizi sul livello degli ordini interni da parte delle imprese che producono beni di investimento, giudizi sulla capacità produttiva espressi dal totale delle imprese, tasso di interesse reale, variazioni percentuali tendenziali delle importazioni di beni di investimento) per costruire un Indicatore composito anticipatore della domanda di investimenti in macchinari.

L’indicatore di incertezza scelto è stato riproposto all’interno di questo contributo e calcolato per le diverse dimensioni aziendali relativamente al periodo che va da aprile 2024 a aprile 2025 (Figura 2).

Figura 2: Indicatori di incertezza per dimensioni aziendali

Fonte: nostre elaborazioni su Indagine qualitativa ISTAT imprese manifatturiere

Dopo il “picco” raggiunto nel novembre 2024, il “nostro” indicatore registra, nel gennaio del corrente anno, una flessione per poi risalire lievemente nei tre mesi successivi; sono soprattutto le piccole imprese (fino a 49 addetti) che sembrano essere caratterizzate da un livello di incertezza più elevato rispetto alle altre due classi dimensionali.

Dalle Indagini mensili qualitative dell’ISTAT sulle imprese manifatturiere, si può estrapolare un’altra “variabile” che risulta di particolare interesse ai fini della nostra analisi: agli imprenditori si chiede una previsione (favorevole, stazionaria, negativa) sull’andamento a breve termine dei propri affari. I dati relativi agli ultimi dodici mesi indicano un sia pur lieve aumento della percentuale di imprese che ha espresso difficoltà nel realizzare queste previsioni; difficoltà che risulta sistematicamente più alta tra le imprese fino a 49 addetti, sfiorando il 38 per cento (Figura 3).

Figura 3: Percentuale di imprese per dimensioni aziendali che ha espresso difficoltà nel prevedere l’andamento a breve termine dei propri affari

Fonte: nostre elaborazioni su Indagine qualitativa ISTAT imprese manifatturiere

In sintesi, la “dimensione conta”; in particolar modo le micro e piccole imprese, meno strutturate rispetto alle medie e grandi imprese, in termini di risorse umane e finanziarie, nonché di competenze tecniche, e per una più modesta propensione all’innovazione e all’internazionalizzazione, operano spesso in continua emergenza congiunturale e non riescono a “guardare lontano”. Ciò rende più difficile, per il “piccolo imprenditore” comprendere il presente scenario caratterizzato da una diffusa complessità e incertezza alimentata principalmente, in questi primi mesi del corrente anno, dalla confusa politica dei dazi da parte dell’Amministrazione statunitense. In questo scenario, aumenta di conseguenza il grado di difficoltà nel prevedere l’andamento degli affari aziendali a breve termine. Non solo, la “dimensione conta” anche relativamente alle diverse strategie adottate dalle imprese per fronteggiare l’incertezza (soprattutto se considerata di carattere permanente e strutturale); in particolare le medie e grandi imprese adottano in generale approcci più strutturati e complessi rispetto alle micro e piccole imprese tra cui: una pianificazione strategica a medio – lungo termine, una più articolata gestione del rischio (nelle sue varie componenti), la creazione di alleanze strategiche e di collaborazioni con altre imprese, una diversificazione dei mercati e dei prodotti, l’implementazione di sistemi avanzati di gestione e di automatizzazione e informatizzazione dei vari processi produttivi attraverso l’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale (tra cui le analisi condotte attraverso Big Data).

Sulla base dei risultati emersi dall’ultimo Censimento permanente ISTAT sulle imprese (novembre 2023), si riscontra il permanere di un elevato divario tra le diverse dimensioni aziendali: sarebbe pari al 36,7% la quota delle grandi imprese che ha fatto ricorso a tecnologie digitali nel biennio 2021-2022 contro il 10,7% delle micro imprese (in questa analisi sono comprese le imprese da 3 fino a 9 addetti). In generale, dai dati del Censimento emerge una relazione crescente tra le dimensioni aziendali e l’utilizzo delle tecnologie digitali (Figura 4).

Figura 4: Percentuale di imprese per dimensioni aziendali che ha utilizzato soluzioni di intelligenza artificiale nel biennio 2021-2022

Fonte: Istat, Censimento permanente sulle imprese, novembre 2023

In sintesi, il maggior utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale tra cui le varie analisi di monitoraggio e di previsione di un molteplice set di variabili macroeconomiche e aziendali attraverso i Big Data permette, soprattutto alle imprese più grandi, rispetto a quelle di micro e piccole dimensioni, di disporre di un ulteriore bagaglio tecnico e informativo e di adottare strategie articolate per affrontare più adeguatamente l’incertezza e la complessità del presente scenario caratterizzato da rapidi cambiamenti economici, geopolitici, tecnologici e di mercato.